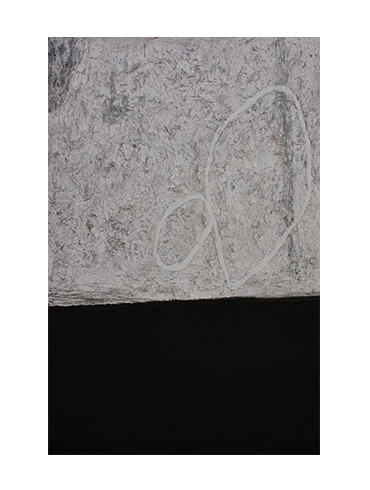

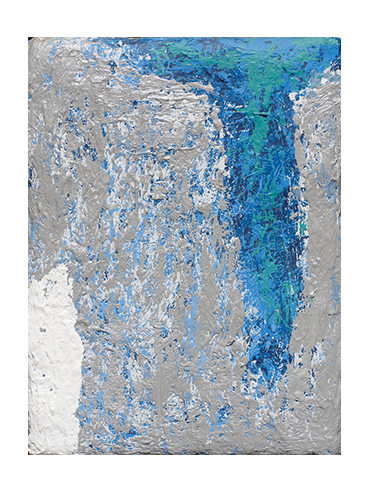

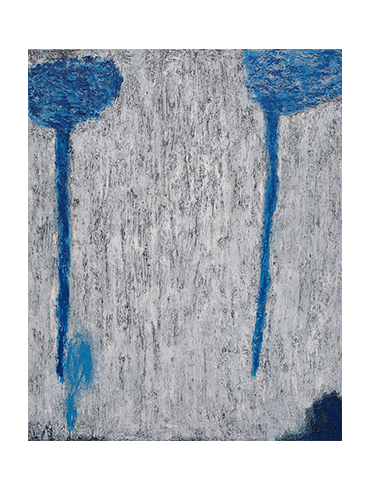

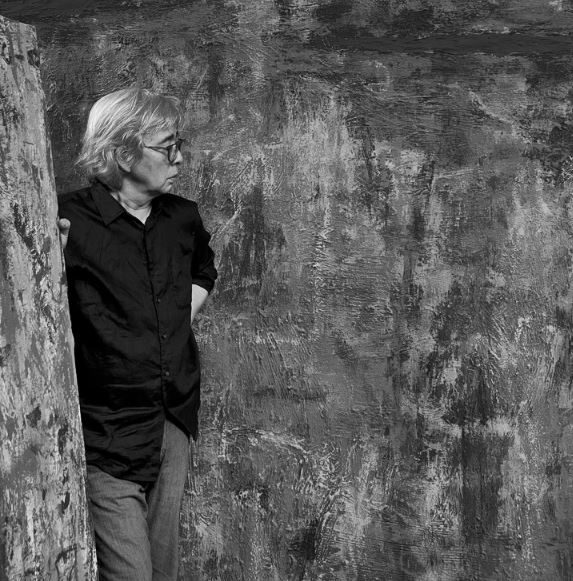

박영하(1954-)는 1980년대부터 신추상주의 회화로 미술계의 주목을 받았다. 그가 일평생 작품의 제목으로 사용해 온 “내일의 너”는 한국의 대표 시인이자 선친 박두진 시인(1916-1998)이 그에게 준 화두이다. 영원한 가능성이라는 의미가 내포되어 있다. 여기서 ‘너’란 타인을 지칭하는 말일 수도 있지만, 자기 자신을 객관화시켜 영원히 새롭게 세상을 바라보라는 존재론적 명제를 담고 있다.

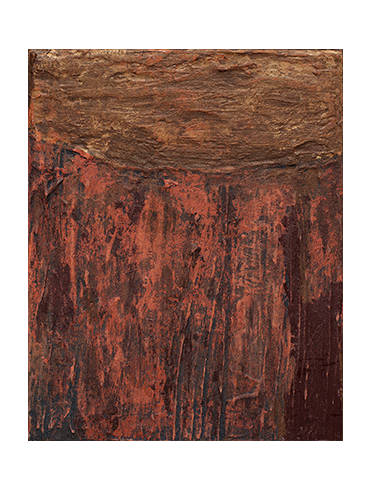

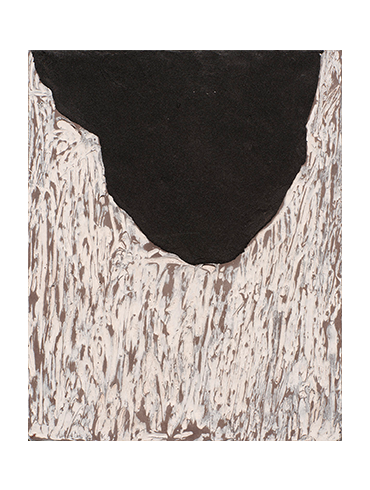

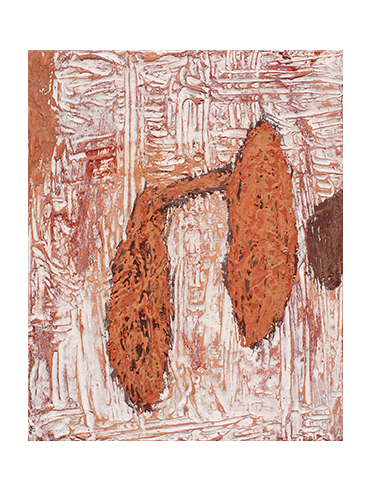

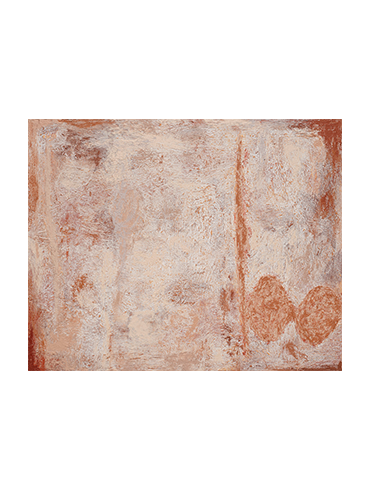

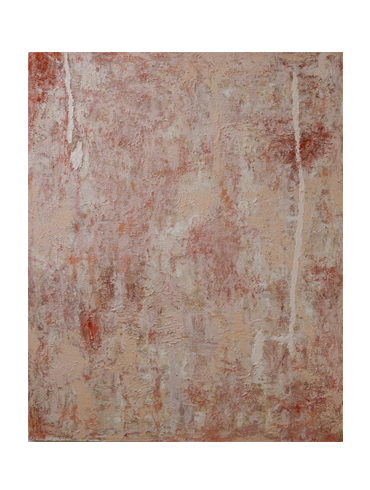

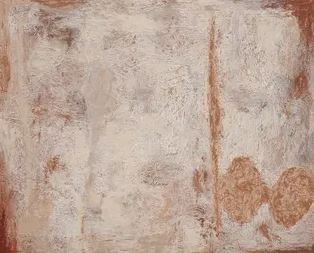

작가는 대상의 재현과 모방이라는 개념을 넘어, 실재와 진리의 세계를 회화라는 매체를 통해 표현한다. 30여 년간

인연을 이어온 시드니 기반의 고대 안료 전문가와 협력하여, 호주 원주민 미술에서 사용된 천연 안료를 현대적으로 복원한 재료로 작품에 독창적인 색감을 더한다. 호주의 고대 문화에서 ‘대지(Earth)’는 살아 있는 존재로 여겨지며, 대지로부터 비롯된 천연 재료는 신성한 의미를 지닌다. 따라서 이러한 재료의 사용은 단순한 색채 표현을 넘어, 자연과의

깊은 연결을 상징하며 대지와의 교감을 시각적으로 구현한다. 박영하의 작품에는 자연과의 조화, 삶과 자연의 순환성, 그리고 존재의 영적 본질에 대한 성찰이 내포되어 있다. 박영하는

현재 한국과 호주를 오가며 작업하고 있다. 국립현대미술관, 서울시립미술관

등 국내 주요 기관에서 작품을 소장하고 있다.

‘회화는 나의 성찰이자, 소통이며, 진리탐구다’

박영하 작가선언

회화는 언어 이전의 언어이며, 언어 너머의 언어다.

그림을 그리는 일은 생각을 적는 일이 아니라,

생각이 형이 되거나 색이 되는 순간을 기다리는 일이다.

나는 오랫동안 침묵을 선택해왔다.

그 침묵은 표현의 회피가 아닌,

회화적 언어의 공간을 열어두기 위한 여백이었다.

회화는 내게 세 가지 역할을 한다.

성찰, 소통, 그리고 진리탐구 — 이 셋은 분리되지 않는다.

성찰과 소통은 두 바퀴처럼 나란히 굴러가고,

진리탐구는 그 방향을 결정짓는 나침반과도 같다.

내가 추구하는 회화는,

외부 자극을 반응적으로 재현하는 방식과 다르다.

내 그림은 외부에서 안으로 들어가는 것이 아니라,

내부에서 외부로 스며나오는 흐름이다.

순수 추상은 나에게 있어 가장 본질에 가까운 언어적 실천이다.

무언가를 보여주기 위해 그리는 것이 아니라,

무언가가 드러나기를 기다리는 과정 속에 있다.

글이란 언어가 수렴하며 본질을 추려내는 매체라면,

회화는 언어가 확산되며 본질로 스며드는 매체다.

어떤 이는 사유를 정제해 단어로 옮긴다.

나는 사유의 파장을 따라가 색으로, 형으로 번역한다.

그리하여, 내 그림은 내가 머물렀던 성찰의 시간들이

형태와 색의 여운으로 남은 기록들이다.

회화는 나에게 ‘말하지 않고 말하는’ 방식이며,

그 안에서 나는

세상과 조우하고, 나 자신과 대면하며,

진리와 가까워지는 방식을 배운다.

진리의 시작과 끝, 자연

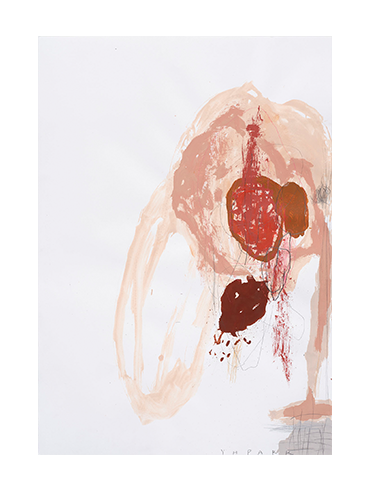

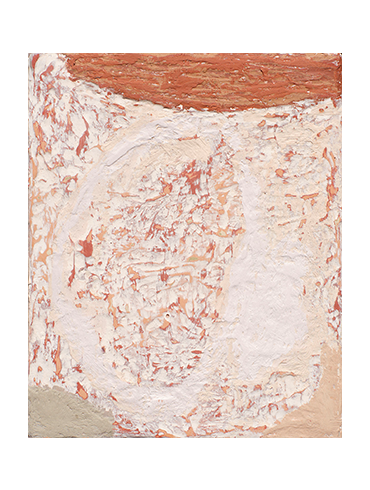

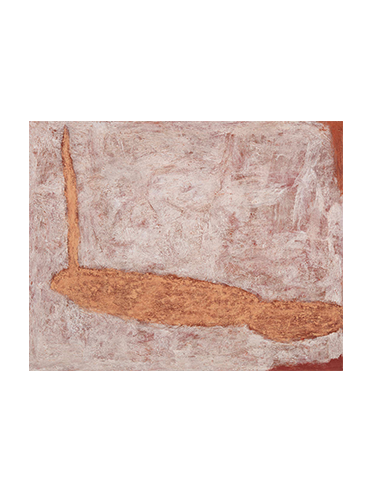

내가 회화를 통해 탐구해온 진리는 결국 언제나 자연이었다.

그것은 외부의 자연 풍경을 묘사하는 일이 아니라,

내면 깊숙이 각인된 자연의 리듬과 질서를 회화로 되살리는 일이다.

자연은 설명되지 않으면서도 감각되고,

의도되지 않으면서도 질서를 가진다.

내가 그리는 그림들도 마찬가지다.

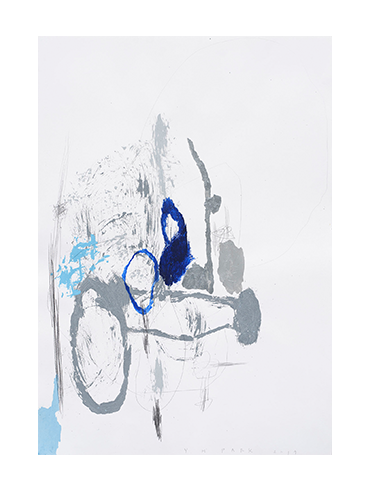

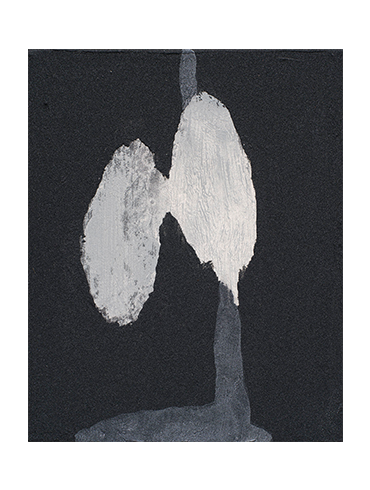

그 속에는 네 가지 자연의 언어가 흐른다:

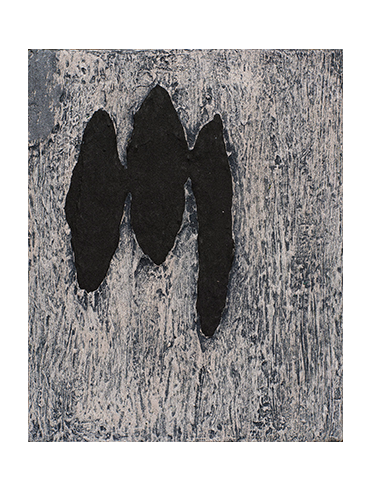

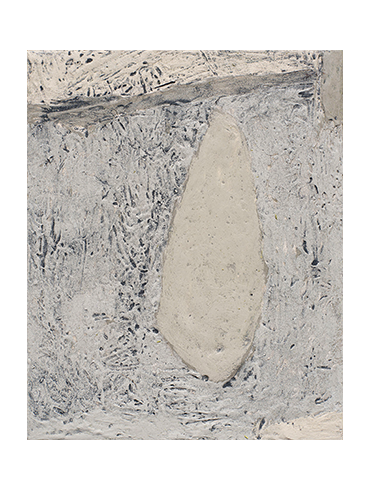

• 이일동체성 異一同體性 / Fractality

내 회화는 반복 속에서 다름을 품고, 미세한 붓질 하나에도 전체의 구조가 반영된다.

이는 동양 철학에서 말하는 ‘현미무간(顯微無間)’ —

크고 작음의 간극이 사라지는 차원의 사유와 닿아 있다.

작은 것이 곧 큰 것을 구성하고, 큰 것 또한 작은 것 안에 있다.

회화는 그 경계 없는 흐름을 포착하는 일이다.

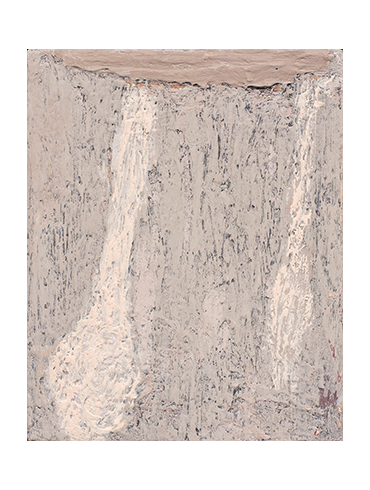

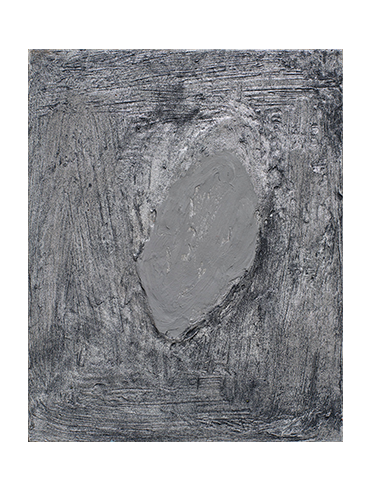

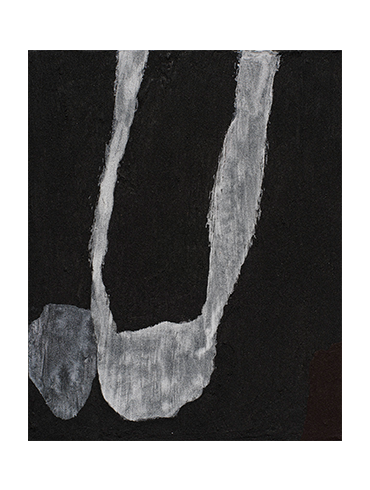

• 무작위성 無作爲性) / Spontaneity

나는 계획하지 않는다.

물감은 흐르고, 붓은 응답한다.

회화는 나의 명령이 아닌, 순간의 감응과 직관이 만드는 대화다.

이 자발성은 ‘무위자연’의 흐름처럼 인위 없는 자연스러움을 지향한다.

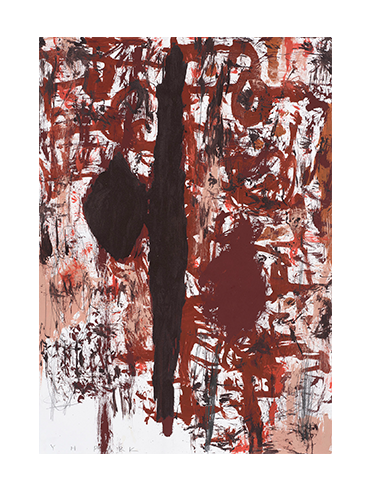

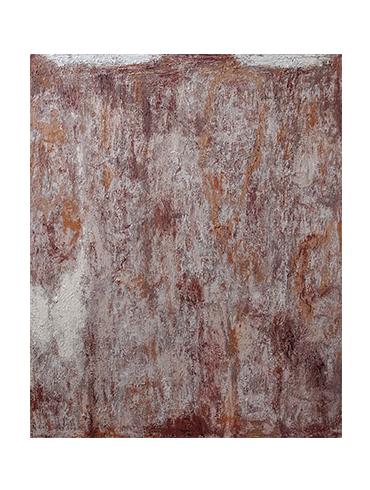

• 다작성 多作性 / Prolificacy

나는 끊임없이 그린다.

하나의 그림은 하나의 사유이고,

그 사유는 또 다른 그림으로 번식한다.

회화는 단절된 결과가 아니라, 서로를 이어주는 생태적 생성이다.

나의 그림들은 서로를 기억하고, 서로로부터 자라난다.

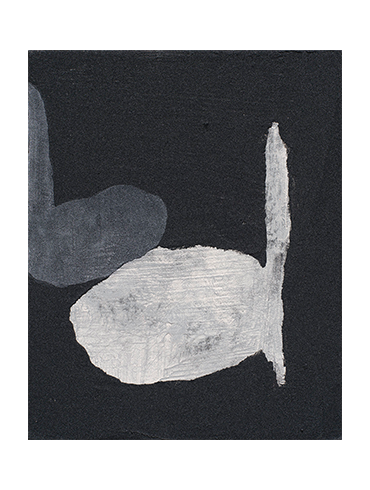

• 자유성 自由性 / Unboundedness

나는 해석을 강요하지 않는다.

그림은 그 자체로 열려 있고,

관람자는 그 안에서 자신만의 리듬과 의미를 발견하게 된다.

나의 회화는 단 하나의 정답이 아니라,

시간과 감각 속에서 계속 재해석되는 가능성의 장이다.

이 네 가지는 나의 회화적 진리탐구를 구성하는 자연의 사유들이다.

나는 자연을 재현하지 않고, 회화를 통해 자연과 같은 방식으로 존재하려 한다.

그것이 내가 말하지 않고 말해온 이유이고,

그림이 나를 대신해 진리를 가리키는 방식이다.

예술의 궁극은 사람과 사람 사이의 공명이다

나는 어떤 그림을 그리고 싶은가.

그 질문에 오래전, 나는 짧게 대답한 적이 있다.

"사람을 편하게 해주는 그림을 그리고 싶다."

그 말은 지금도 바뀌지 않았다.

오히려 더 깊어졌다.

회화는 나 혼자만의 성찰이 아니다.

그것은 감상자와 함께 존재하는 시간,

말없이도 서로를 이해하고 어루만지는 조용한 공명이다.

시선을 단번에 붙잡는 강렬함보다는

천천히 스며들고 오래 남는 따뜻함을,

사람의 마음 안에서 다시 살아나는 기운을,

나는 내 그림 속에 담고 싶다.

회화는 나에게 있어

사람과 사람 사이 人間의 간극을 초월하는 언어이며,

상대를 향한 진심이 진실로 구현되는 공간이다.

그림은 말하지 않지만,

그림을 통해 나는 내일의 너에게 말을 건다.