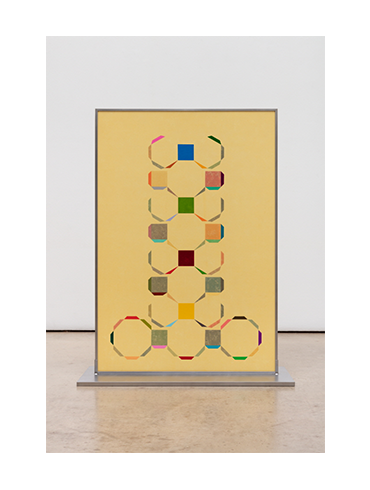

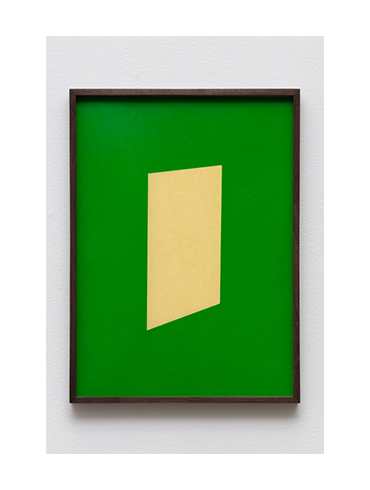

최수앙은 관성에 이끌려 움직이던 지친 손을 쉬게 하며 그 부지런했던 움직임을 가능케 했던 자신의 몸을 찬찬히 들여다보기 시작했다. 외부에 대상을 향해 조율되어 거침없이 움직여왔던 팔과 손의 근육들은 작은 동작에도 큰 신호를 보냈고, 그동안 당연하게 여겼던 행위들에 대한 내부의 협조는 더디기만 했다. 이제 그에게 무엇을 전달하기 위한 대상은 사라졌다. 그는 습관처럼 해왔던 행위들을 하나씩 돌아보기 시작했다. 그리고 조각가라면 진리처럼 여겨왔던 미술해부학을 다시 살펴보며 실제와는 다른 인체 근육들을 하나씩 찾아 나가면서 잘 맞춰진 듯 보이는 근육의 자리들을 조금씩 비틀어 틈을 만들기 시작했다. [...]

작가가 다루는 물질과 형태를 과거 감정의 서사를 위한 통로가 아닌 여전히 익숙한 조각의 방법론 안에서 새로운 돌파구를 찾으려 하는 것은 결코 쉬운 일이 아니다. 최수앙은 각 작업에서 물질과 그것이 결합하여 만들어지는 형태와 색채, 그리고 그것을 만드는 행위 자체에 주목했다. 그는 어찌 보면 답답하리만큼 고집스럽게 단순하고 반복적 행위의 루틴을 고수하면서 지금에 이르렀다. 대상에 어떤 의미를 만들고 감정을 부여하기보다는 작업이기 위한 각각의 요소들이 그 자체로써 온전할 수 있는지를 실험하고, 끊임없이 의미를 찾고 읽어내려고 하는 관성을 거스르고자 한 것이다. 사실 조각의 과정과 태도는 전과 크게 달라진 것은 아니지만, 시선을 돌려 거리를 조절하면서 과거 작품들에서 집요하게 전달하고 투사하고자 했던 감정의 무게를 한층 덜어내었다. 작가는 작업의 긴 여정 안에서 어느 방향으로 갈지 모르는 불안한 현재를 맞이하고 있는지도 모른다. 그럼에도 불구하고 그는 그 지난한 과정의 흔적을 솔직하게 보여주고 있었다. 나는 이제 그 흔적들부터 최수앙이 만들어 낼 새로운 모양의 조각을 마음껏 상상해볼 수 있을 것 같다.

「태도가 만드는

모양」 中 발췌 ᅵ 맹지영 (독립큐레이터, WESS 공동운영자)