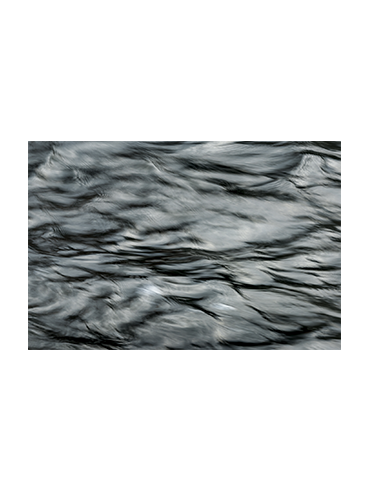

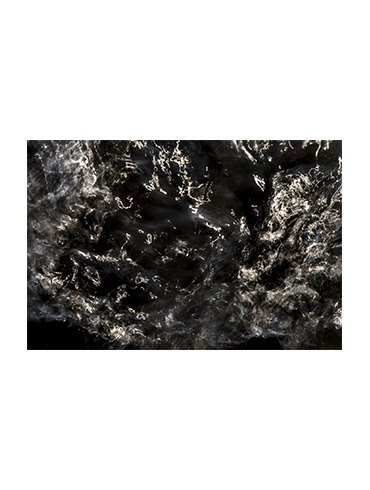

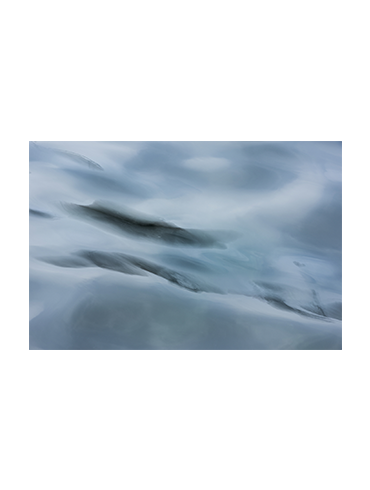

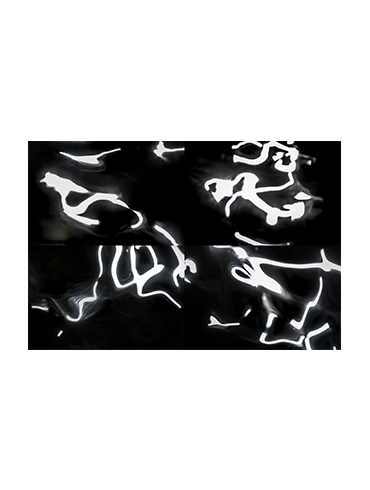

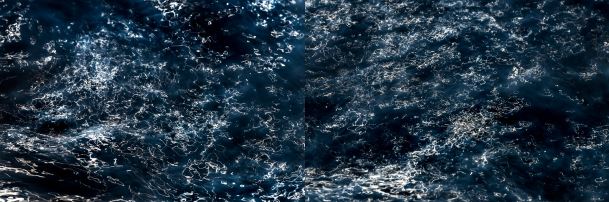

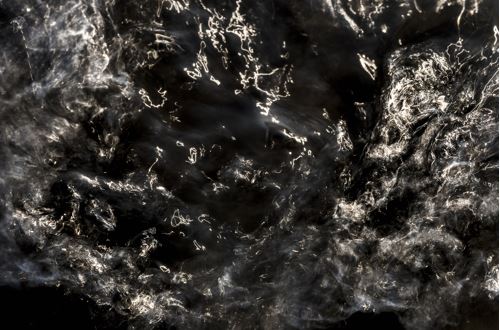

《이 그 빛》의 사진들은 그가 어떤 풍경, 어떤 사물을 대상으로 인식한 것들이 아니다. 물을 마음거울에 비추는 행위가 물을 인식하기 위한 최소한의 ‘몸짓/눈짓’이 아니냐고 따져 물을 수도 있을 것이다. 맞다. 그러나 이미 앞에서 밝혔듯이 그는 물가에서 ‘스스로 잊기’의 과정으로 우주거울이 되는 순간들을 지속해왔다는 것이다. 대상에 대한 인식이 사라지는 순간의 물은 우주거울에 투영되어서 순수한 빛 무리의 물살/빛살로 탈바꿈되었다. 그것은 물성으로서의 물이 아닌 천변만화하는 공성(空性/眞如)로서의 물의 변신(술)이었다. 물이 빛 무리의 용오름으로 휘몰아가는 우주 은하의 한 세계가 찰나로 엮여서 ‘사진’(寫眞)이 되는 그 순간들!

그는 ‘한 생각이 일어나자마자 본성이 어그러짐’[動念卽乖]을 경계했다. 그가 몸눈/마음눈을 열 듯 카메라의 눈을 열어놓고 우주거울이 되었던 것은, 그의 본성이 그에게 있지 않고 물에 있다고 보았기 때문이었다. 그가 오랫동안 ‘찰나’를 한 주제로 사유했던 것은 자연만물이 모두 마음을 가졌다는 생각에서다. 물의 세계도 물 밖의 세계와 마찬가지로 한 세계의 우주이지 않은가. 물은 생명을 품고 낳아서 기를 뿐만 아니라 스스로 조절하고 스스로를 다스린다. 그러므로 <이 그 빛>은 한 생각을 일으킨 우주거울이 물의 본성을 투영시켜서 이것과 저것을, 이빛과 그 빛을 하나로(一如) 박은 순간들의 풍경이라 할 것이다.

이창수는 우주거울이 되어 물낯을 가만히 응시했다. 응시하는 순간들은, 그 찰나의 시간들은 스스로를 잊는 시간이었고, 비우고 지우는 시간들이었다. 그렇게 물빛에서 떠올린 사진들은 찰나의 계면에 새긴 빛 무리의 언어요, 그 언어로 쓴 시학이었다. 우리는 물의 이미지를, 빛의 이미지를 보고 있으나, 그가 우주거울에 박은 것은 빛의 언어로 쓴 물의 경전일 것이다. 나는 다만, 그 경전의 서문을 읽은 정도일지 모른다. 본문은 관객의 몫이다.

『물낯을 응시하는 우주거울: 이창수, 찰나의 계면(界面)에 새긴 빛 무리의 시학』 中 발췌

김종길 | 미술평론가