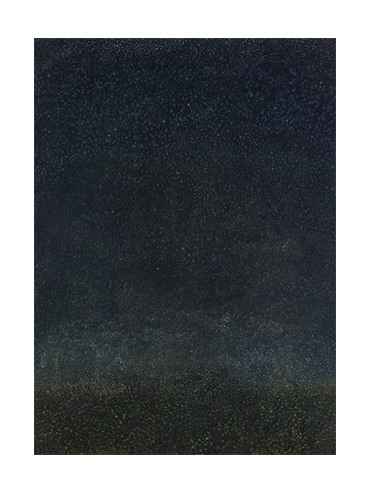

작가 허수영이 하나의 화면에 풍경의 단락들을 누적-중첩-천첩시키는 행위는 일차적으로 대상의 외삽이 아닌, 기억의 채록에 가깝다. 그러나 그 시작은 분명 사실적인 풍경을 캔버스나 종이에 전이하는 것에서 비롯되며 명료한 현실을 배경으로 한다. 매체 관점에서 보자면 일상성과 접근성의 용이함을 바탕으로 한 전통적인 서구 모더니즘의 원형을 따른다 해도 과언이 아니다.

Prev

Next

EXHIBITIONS

Hakgojae Gallery

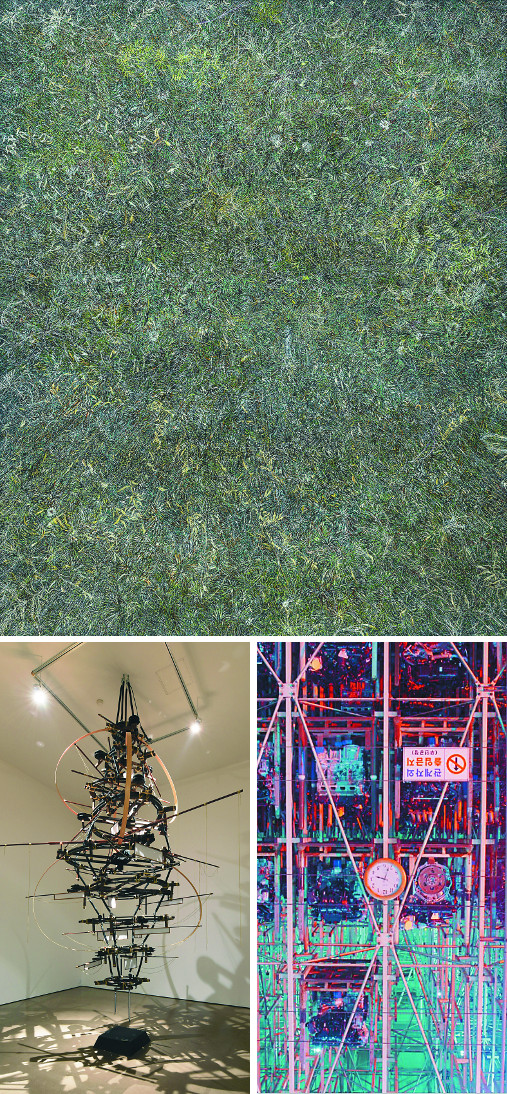

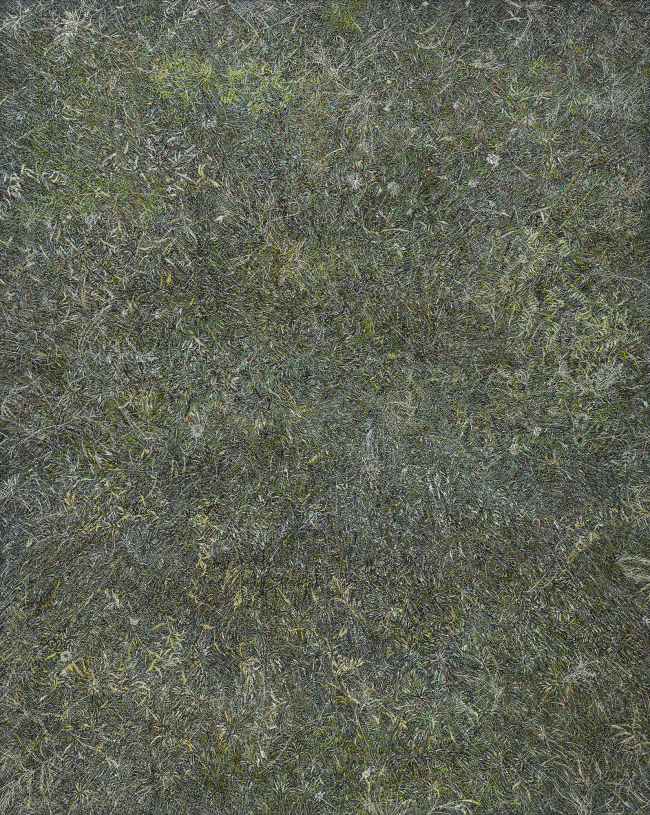

허수영 하지만 그의 작업을 한 꺼풀 벗겨내면 단지 이미지를 재현하고 기록하는 차원을 넘어 존재하는 것과 소멸하는 것을 암시할 뿐만 아니라 궁극적으론 사실성이 사라지고 난 후의 존재의 실체를 탐구해 가는 과정을 언급하고 있음을 알 수 있다. 시각적 강렬함과 질감, 무척 세밀한 묘사에 의해 잘 파악되지 않을 수도 있지만 그가 담아내려는 것은 평범한 풍경이 아니라 계절에 의해 달라지는 ‘다름’에 대한 시선이며, 미묘하지만 명징한 차이에 대한 감각적 서술이라고 볼 수 있다.

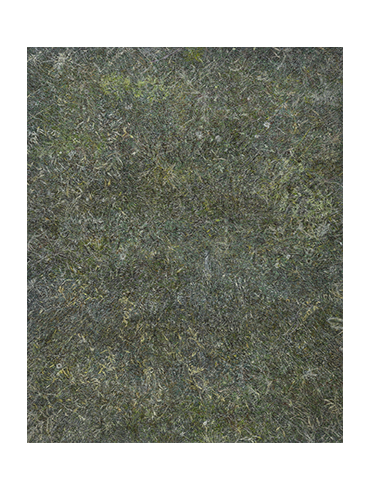

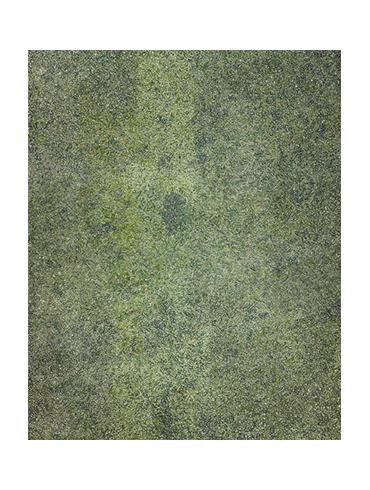

색과 형, 질감 등을 포괄한 끊임없이 흐르는 시간이 절대적인 조형요소이기도 한 그의 그림은 중첩과 누적이라는 숱한 레이어(layer)를 통해 재현을 넘어 감각적인 표현에 접근하고, 그렇게 시공을 포갠 결과들은 결국 여러 층위에 놓인 물리적 간극과 고유한 내러티브를 포박한 평면성, 시공의 직렬이라는 지형도를 그린다. 즉, 일상 풍경에서 건져 올린 각각의 이미지는 고유의 형과 색을 외면하지 않으나 허수영식의 방법론을 거치면서 사물에 부여된 원래의 가치는 해체되고 새로운 이미지가 탄생되며, 그 새로운 이미지 속에 다시 주름을 편 시공이 배어든다는 것이다.

물론 한 화면에 중층을 이루거나 순차적으로 미끄러지듯(여기서 미끄러진다는 표현의 뜻은, 예를 들어 도판집을 이용한 책 작업의 경우 한 장을 넘기면 다음 장에 무엇이 등장할지 모르기에 의도치 않은 집중력을 유발한다. 대신 인위적인 계산법은 배제된다) 놓인 도상들(주변 풍경이거나 도감에서 발췌한 이미지들)은 기억을 ‘과정의 집합’ 아래 복원하는 것이자 희미해지기 전 저장된, 익숙한 사실성을 재생산함으로써 일정한 회화적 역할을 내재하고 있음으로 풀이할 수 있다. 허나 다른 측면에서 보면 ‘과정의 집합’은 전달해야 할 것과 전달되지 못한 것들에 대한 것들의 지속이면서 동시에 너무나 익숙해 발견되지 못한 것의 발견을 통해 작가 자신의 삶의 지층을 덮고 있는 현재를 파악하기 위한 시도라고 볼 수 있다.

이와 같은 현상은 작품 속에서 보다 진하게 드러난다. 지상적인 우연성(혹은 미필적 필연성)과의 결합 속에서 위치를 결정하는 방식을 지닌 그의 작품은 애초 가장 지근거리에 있는 것에서부터 가장 잘 해낼 수 있는 미적 태도에 기인하며 기록의 병첩(竝疊)을 거쳐 리얼리티를 상정하고 (결과론적으로) 상상력을 자극하는 수순을 밟는다. 이때 대상화된 존재의 형상만으로는 확인 불가능한 허수영만의 특별한 화법(畵法)이 만들어지는데, 그 출발과 끝은 책 한권이 덮어지면 혹은 계절의 순환이 갈무리되면 더불어 종료되는 비결과적인 풍경으로 남는다. 이는 마침내 분류 불가결한 허수영식의 기록으로 정의된다.

일례로 시간을 텃밭으로 모든 구체적인 형상과 질료가 화면에서 겹겹이 품어지는 작업은 <작은 것들(The Smaller Majority)>(2009) 연작과 <수족관과 물고기(Aquarium and Pondfish)>(2011), <양산동(Yangsandong)>(2013) 시리즈와 같은 작품에서부터 일찍이 드러난 바 있다. 이 가운데 엄청난 노동력이 수반되는 <작은 것들> 시리즈는 동식물 도감에 등장하는 사물들을 위에서부터 아래로 천첩(臶疊)한 흑백 작품이고, 다양한 어류와 수초가 부유하는 푸른색의 <수족관과 물고기>는 그 묘사력도 출중하지만 재현성이 감각적인 표현성으로의 전이를 가늠하게 하는 작품으로 꼽힌다.

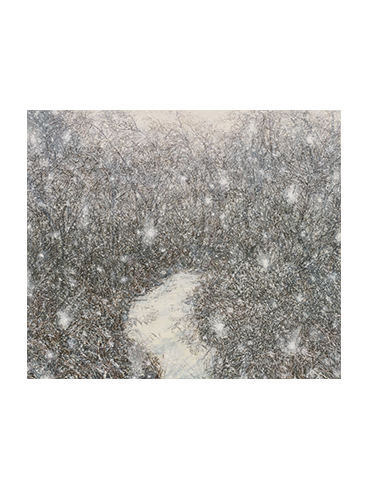

특히 1년의 사계를 각각의 화면에 담은 10여점의 <양산동> 연작은 창작공간을 떠돌며(?) 마주하게 된 주변 풍경과 일상을 채록하는 오늘날의 작업과 근거리를 유지하는 작품이다. <수족관과 물고기>에 비해 비교적 환상성은 떨어지지만 봄, 여름, 가을, 겨울이라는 물리적 상황을 응집 및 누적해 새로운 공간성과 시간성을 합치시키는 현재의 조형어법을 이끈 작업으로 평가할 수 있다.

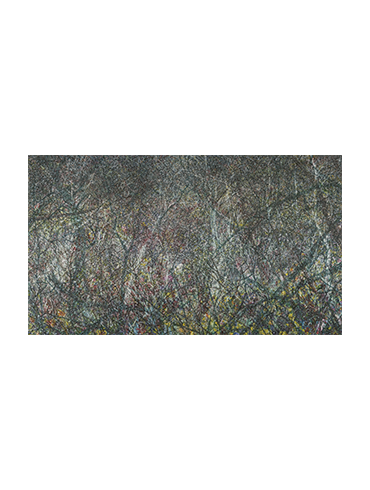

이런 작업 방식은 이후에도 지속됐다. ‘갤러리 175(Gallery 175)’ 그룹전에 출품한 <산양리>(2014) 연작을 비롯해 2015년 난지미술창작스튜디오 ‘난지아트쇼-회화극장’과 ‘스페이스K(Space K)’에 출품한 <숲(Forest)>(2015) 연작 등을 꾸준히 발표하기에 이른다. 최근 막을 내린 난지미술창작스튜디오 제10기 입주작가 기획전 ‘난지아트쇼-거미가 줄을 타는 이유’를 주제로 한 전시에서도 작가 특유의 개성이 묻어나는 <숲> 연작과 <정원> 시리즈를 선보이기도 했다.

이들 작품의 공통점은 각각 특정 환경을 옮긴 장면임에도 불구하고 다양한 층위의 시간이 중첩되고 있다는 것에 있다. 경우는 다르지만 마치 디터 로트(Dieter Roth)가 <솔로장면>(1997-98)이라는 제목의 비디오 설치 작업에서 분류와 순서, 정리의 과정을 덧씌우는 작업으로 ‘영감을 주는 것에 대한 자유분방함’을 드러냈듯 어지럽게 자란 식물들과 복잡하게 똬리 튼 넝쿨, 자잘한 나뭇가지들의 얽힘, 기타 곤충을 포함한 어류, 식물 등, 우리 주변에서 흔히 볼 수 있는 다양한 자연물과 풍경을 교차-반복적으로 포개면서 함축된 시간의 계층을 담아내는 동일한 분모를 느낄 수 있다.

작가의 의도와 일치하지 않을 수는 있지만, 그의 작업들을 조금 더 심도 있게 해석하면 일반적인 관념을 비튼다. 우리는 환경과 사물이 어느 특정함으로 인식하나 실은 그것은 광범한 연계(連繫) 위에서 그때그때 대상으로서 나타나는 것일 뿐이며, 그 범주를 벗어나면 이미 그것은 대상이 아닌 다른 것으로 변하는 것임을 나타낸다. 따라서 허수영이 취하는 각각의 대상에 대한 비집착은 원래부터 집착할 수 없는 것을 우리들이 헛되이 대상으로 삼고 현실-존재화 함을 역설한다고 볼 수 있다. 이는 달리 말해 본질은 원래 공(空)이며 그 공은 고정성이 없는 것으로, 바로 여기서 탈화하거나 더욱 가중되게 집착함으로서 이탈하려는 몸짓과 갈음된다.

또 하나 중요한 건 중첩과 시공의 결에 의해 더 이상 원래의 것이 구별되지 않는 영역 속에서 그의 그림은 새롭게 존재하고, 이는 달리 말해 오랜 시간 쌓인 작가의 붓질이 재현을 넘어 작가의 감각적 체험이 만들어낸 시공의 콜라주를 통해 다차원적인 시간성, 시간성으로 인해 희석되어버린 가시성, 실체와 이미지의 교란, 흔적과 교류되는 세월의 간극, 공간 기억 속에 존재해온 이미지와 공적인 기억의 공유를 되뇐다는 점이다.

이것이 의미하는 건 개념적으로 결국 하나의 풍경마저 평평하게 만든다는 데 있다. 미학적으로 이는 시각 아래 각인되는 사물이 시간의 흔적과 매우 강하게 교차한다는 것, 시각적으로 확인되는 물리적 환경 자체를 전복하는 과정의 포괄이라 해도 무리는 없다. 또한 세월이 순환하면서 잃어버린 기원 부재한 대상이 그의 화면을 통해 새로운 원본으로 작동할 수도 있음을 엿보게 한다. 물론 그 둘 사이에 놓이는 건 다시 시공의 평형과 평면이다.

흥미로운 지점은 허수영의 그림을 외형만 봐서는 위 기술한 사항들을 이해하기 어렵다는 것에 있다. 일종의 위장 혹은 고의적 의도인 카무플라주(camouflage)처럼 그저 풍경을 그린 것이라는 정도에 머물기 십상이다. 하지만 언제나 그 곳에 있었던 듯 위장한 원래의 기억과 흔적은 작품 내부에 첩첩이 쌓여 있으며, 기존의 마티에르와 색, 형상을 아우른 사물의 존재성과 그 존재성을 함의하는 시공간 등을 관통하고 있다.

이처럼 그의 작품은 객관적 묘사에 덧칠된 주관적 조작의 흔적과 과정을 통해 회화의 재현 기능을 되살리고 가시적 실체와 시간의 층위를 접합시킴으로서 각각의 특질을 존재화하지만, 작가의 시선과 공간의 변주를 개입시킴으로써 결국 회화의 평면성을 통해 예술을 다시 대체하고자 하는 것으로 풀이할 수 있다. 이는 회화가 ‘스스로 예술화’되는 단계를 명료히 드러내 보이는데, 그런 점에서 그의 작품들은 눈에 보이는 것의 모방이 아니라, 눈에 보이지 않는 것을 보이게 / 촉발시킴을 넘어 인식론적인 측면을 부각시키는 작업이랄 수 있다.

오늘날 그의 작업들은 그 남다른 차이를 지난 채 순수한 원형적 모범의 기준에서 이탈하여 존재와 허구, 눈과 사물, 재현으로서의 기록과 인식으로서의 기록 아래 (마치 사계절처럼) 끝없이 순환하고 있다. 그런데 이 과정은 계산이라기 보단 일종의 직관작용으로, 작가의 비의도적인 과정 속에서 만들어진다. 실제로 작가 역시 “그림을 그릴 때, 치밀한 계획을 세우지 않는다.”고 말한다. 그는 “손을 움직이고, 그리다 보면 끌고 가는 방향이나 방법이 결정되고, 그럴싸한 이유나 목적을 갖다 붙이기보다 표류하는 듯 그림을 그리고 싶다.”고 덧붙인다. 허나 이 지점에서 오히려 짙은 여운이 분출된다. 매체의 휘황함은 부각되지 않지만 머리보다는 마음이 먼저 다가서는 진득함, 무언가 정겹고 어딘가 찰진 일렁임을 선사한다. 그게 무엇인지 자세히는 몰라도 상관없는 심적 유동을 체감할 수 있는 것도 여기서 기인한다.

허수영, 시간의 층위를 담은 낯선 지형도 - 채록의 풍경, 중첩과 연계의 풍경

홍경한(미술평론가)

Artworks

News

-

-

Exhibition

허수영

아트넷

2017.01.04

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-