박광수: 영영 없으리

박광수

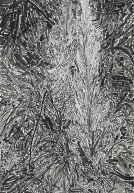

“그림을 그린다는 것”은 “어두운 숲을 헤매는 것과 비슷하다”고 고백하면서, 작가는 “힘을 다해 정확히 대상을 포획해보려 하지만 대상은 나에게 명확히 실체를 드러내지 않고 매 순간 진동하며 움직인다”고 덧붙인 바 있는데, 그의 그림이 “어두운 숲을 헤매는 것”처럼 느껴지는 건, 대상 자체가 “매 순간 진동하며 움직”이기 때문이지 그 반대가 아니다. […] 다시 말해 숲과 어두움이 선행하는 것이 아니라 나무가, 대상 자체가 숲이나 어두움과 구분 불가능한 방식으로 “진동”하며 분산되는 것이다. 명확하게 주어진 ‘숲의 선’이 아니라, 안정적인 선으로 머무르거나 남지 않고 “계속해서 자신의 역할을 바꿔가며 진동하는” ‘선의 숲’, 아니 ‘숲으로서의 선’이 문제인 것이다. […] 그에게 형상은 이미 언제나 시간 속에, 그 과정에서 수반되는 파멸 혹은 변형의 가능성 속에 있다. […] 이러한 ‘모호함’은 그의 드로잉들이 포착하는 시간성이 일직선적이거나 연대기적이지만은 않다는 것, 혹은 특정한 순간에 ‘유예’된 것이라는 것을 뜻한다.

나는 몇 가지 근본적인 질문을 제기했는데, 그중 하나는 색채에 관련된 것이었다. 에드가 앨런 포의 <갈가마귀 The Raven>을 참조점으로 삼는 이번 전시의 제목(‘Nevermore’)이 웅변하듯, 그의 작업은 지금껏 검은색(과 흰색)만을 중심으로 이루어져

왔다고 해도 과언이 아니기 때문이다. […] 그가 최근 세실리 브라운(Cecily

Brown)을 사숙하는 것은, 이 색채라는 난관을

돌파하기 위한 것으로 보인다. 서양미술사의 고전들을 윤곽선 없이, 거칠고 화려한 색채의 브러쉬 스트로크로 재해석하는 브라운의 작업들은 드로잉으로 형상과 배경의 구분을 허물고 구부리는 박광수의

작업과 흥미로운 공명을 보여주기 때문이다. 박광수의 이후 작업이 탐사하게 될 또 다른 이행과 중첩의 지평에, 이들이 효과적인 탐침 역할을 하게 될지는 아무도 모른다. 하지만 걱정할 필요는

없을 것이다. 문제의 작가가 하나의 선 안에서 분기하는 숲을 보고, 그 맹목의 길을 그 누구보다 탁월한 방식으로 더듬어온 박광수라면

말이다.

『‘형상과 배경’ (혹은 켄트리지) 이후의 드로잉: 박광수의

모험과 디지털 시대 드로잉의 변형』 中 발췌

곽영빈 (미술비평가/영화학

박사)