색을 먹는 몸

박미란 | 학고재 큐레이터

아프리카 나미비아의 한 마을에 힘바 부족이 산다. 이들은 우리와 다른 색채의 세상을 본다. 색을 구분하는 언어의 범주가 다르기 때문이다. ‘바파'는 흰색과 밝은 노란색을 가리키는 단어다. 일출의 색이다. ‘주주'는 어두운 명도의 색을 크게 포괄한다. 땅거미가 내려앉은 자연의 색채다. 파란색과 초록색을 한 데 묶어 ‘부루’라고 부른다. 실제로 이들은 두 색을 잘 구별하지 못한다. ‘담부’는 미묘하게 다른 초록색 범주다. 우리가 볼 수 없는 초록의 명도 차를 한눈에 짚어내는 이유다.[1] 타고난 지각 능력은 환경에 따라 발달하거나 퇴화한다. 사고방식에 따라 인지의 범위가 달라진다. 시야 너머로 이름 없는 빛들이 지나쳐 간다. 굳은 시각 탓에 많은 장면을 놓치고 있다. 강한별은 감각을 곤두세운다. 대상의 이름을 잊고 낯설게 본다.

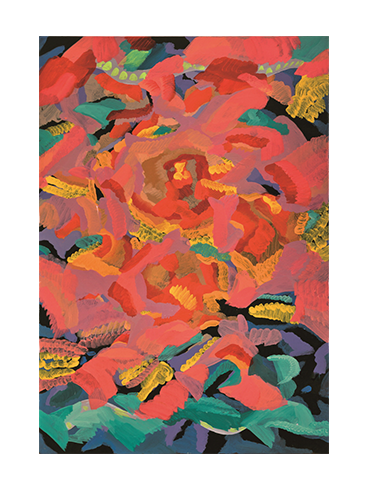

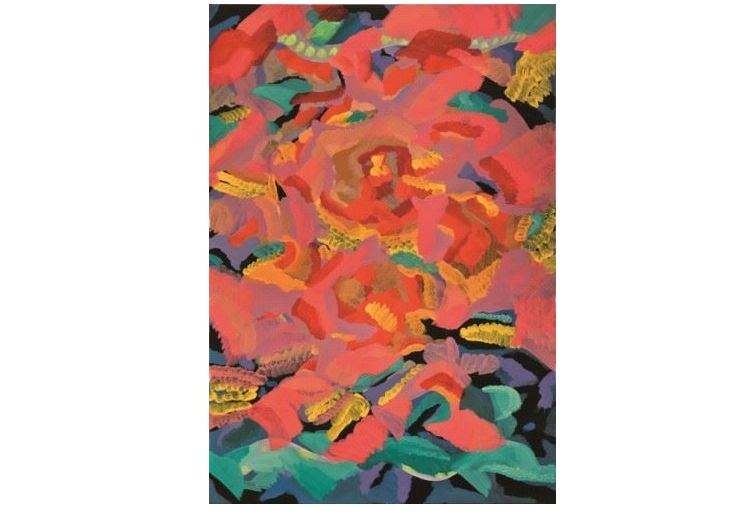

그림을 그리는 일은 새로운 언어를 배우는 것 같다. 생경한 발음으로 심상을 전하는 말하기다. 강한별은 세상을 색으로 옮긴다. 문법은 단순하다. 눈으로 삼키고, 손으로 뱉어낸다. 화면이 색을 먹고 자란다. 〈색을 먹는 몸 2〉(2020)는 작업실 창밖에 핀 금잔화를 소재로 한 회화다. 특유의 향기가 뱀을 내몬다고 하여 뱀꽃이라는 별명을 얻었다. 지혜의 상징인 뱀을 쫓는 금잔화처럼, 아는 것을 다 잊고 그리려 했다. 아이의 마음으로 관념을 떨쳐내고 풍경을 본다. 붓이 모양을 지우고 색채를 개어낸다. 뱀의 형상이 어렴풋하다. 직관적인 붓질이 사유를 뒤덮는다. 〈색을 먹는 몸 4〉(2020)의 밤 풍경 속, 금잔화가 꽃잎을 오므리고 뱀이 자취를 감춘다. 감성이 살아나는 시간이다. 어둠 속 꽃술이 별처럼 빛난다.

강한별은

화자보다는 청자다. 눈을 감고, 눈꺼풀을 투과하는 빛을 본다. 풍경이 피부에 스민다. 화면은 주장하거나 설득하지 않는다. 단지 놓인 자리의 색채에 물든다. 시선을 오래 머금은 장면일수록 추상에 가까워진다. 〈나이스바디〉(2014/20)는 세 개의 캔버스와 두 개의 통나무로 이룬 설치다. 자연이 빚은 통나무가 기하학을 닮았다. 프랑스 니스에 머문 경험을 소재로 한

작업이다. 이국에 깃든 몸을 떠올리며 중의적인 작품명을 지었다. 도형의

경계마다 색이 침투한다. 들풀처럼 자란 색을 연필 선이 보듬는다. 수용은

때로 밀어내기보다 어렵다. 생각의 근육을 이완해 융통성을 마련해야 한다. 부드러운

관절을 지녀야 유연하게 품을 수 있다.

회화의

언어에는 문장이 없다. 약속된 어휘의 범주도 없다. 자유로운 형용과

수식이 화면을 메운다. 그리는 행위는 마치 감각을 통역하는 일 같다. 관념의

범위 바깥을 탐색하는 과정이다. 조금 더 많이 느끼고 넓게 담아야 참신해진다. 붓의

진동이 심상을 전한다. 목적 없는 그리기를 이어 가면 그리기 자체가 목적이 된다.

강한별의 화면이 자연을 먹는다.

[1] Horizon: Do You See What I See? (2011), BBC two, Available at: https://www.bbc.co.uk/programmes/b013c8tb