밤의 바라봄에 대하여

박미란 | 큐레이터, 학고재

기획실장

엄유정은

이따금 잎사귀들이 일렁이는 조그만 세계에 몰두한다. 잎새의 유연한 율동에 작가가 그어내는 붓질의 무게를

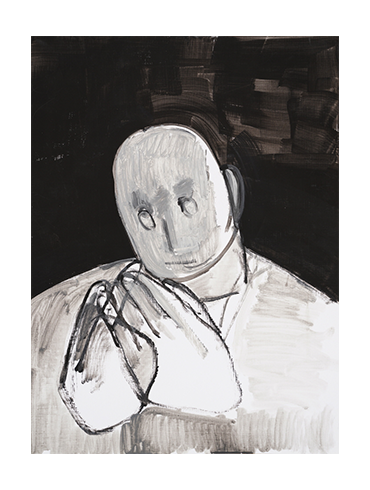

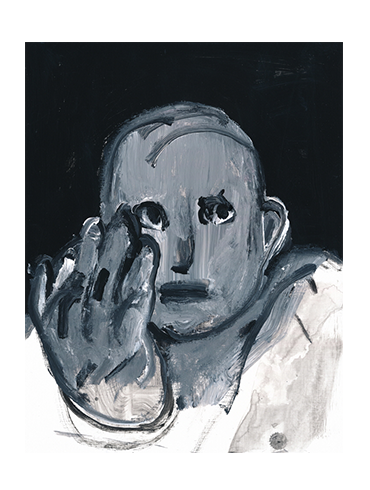

투영해 본다. 피어남의 과정을 버티는 잎사귀들과 마르는 절화의 가느다란 시간이 무채색 물감 위에 뭉개어진다. 무겁지 않은, 그래서 더 생경한 어둠이 화면 위에 내려 앉는다. 대상은 저마다 낯선 덩어리의 모습으로 묘사된다. 윤곽은 한층 간결해진다. 호기심과 사색을 넘나드는 〈밤 얼굴〉(2021)들은 누구를 가만히

응시하며, 무엇을 골똘히 생각하는 것일까. 어깨의 높낮이가

정서의 층위를 따라 오르내린다.

밤의

시각은 같은 장면을 다르게 본다. 그 시야는 작가가 대상을 그리는 과정의 태도와도 맞닿아 있다. 예를 들면 절화를 한 움큼 작업대 위에 올려두고 이리저리 굴려보며 관찰하는 일이다. 다른 방향과 각도에서, 또 다른 태도로서 바라보면 무언가 새로운

모양을 발견할 수 있을 것이라는 기대 때문이다. 여러 날의 시간을 보내고 나면 대상은 분명 다른 존재가

된다. 돋보이는 특징일수록 먼저 사라진다. 또는 그렇게 의도된다. 식물의 색을 지우자, 좀처럼 보이지 않던 윤곽이 드러난다. 익숙한 표피 아래 어딘가 낯선 면모가 고개를 든다.

조명을

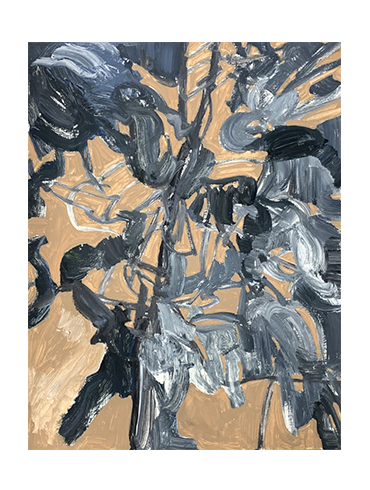

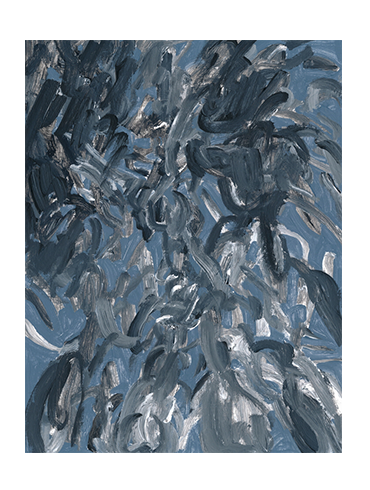

끈 화면 위를 지나는 붓은 꿈속의 말처럼 모호하다가도 밤중의 청각처럼 곤두선다. 〈밤 풍경〉(2021) 연작에서 장면은 흑백에 가까운 저채도의 붓질로서 묘사된다. 사물을

작업대 위에서 만져가며 살피는 일과 달리, 보다 큰 풍경을 관찰하고자 하면 스스로 장면 안에 걸어 들어가야

한다. 바라봄의 과정에는 더 많은 감각이 관여하게 된다. 온도와

습도, 소리와 냄새가 총체적인 경험을 이끌어낸다. 화면 속

나무의 가지와 줄기, 잎과 꽃의 경계가 흐트러진다. 세밀한

구조에 앞서 전체의 형태가 두드러지게 나타난다. 밤의 풍경은 작은 요소들을 괄호 속에 넣어둔 채, 하나의 몸이 되어 또 다른 양감을 드러낸다.

엄유정의

회화는 낯설고도 익숙한 오늘을 가뿐한 붓으로 그려낸다. 회화의 과정,

그 바라봄의 연속 가운데 평소의 풍경이 탈바꿈한다. 늘 그곳에 있었지만 잊히는 것들, 조명 바깥의 이야기들이 장면의 주인으로 거듭난다. 붓은 무겁지 않아서

더 특별한 어둠을 그린다. 메우기보다 긋는 움직임으로, 섬세한

잎맥을 따라가다 문득 먼 곳의 능선을 내다보는 그런 선으로서다. 서사는 하나의 화면에서 다음 화면으로

발걸음을 내디딘다. 밤의 화면들 사이에 머물며, 이내 마주하게

될 낮의 표정들 또한 기대해 본다. 다음의 얼굴들은 또 다시 누구를 조용히 바라보며, 무엇을 남몰래 기억하고 있을까.