잠시, 부분이 전체가 된다

박미란 | 큐레이터

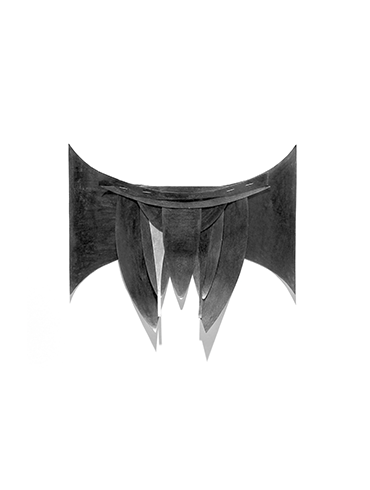

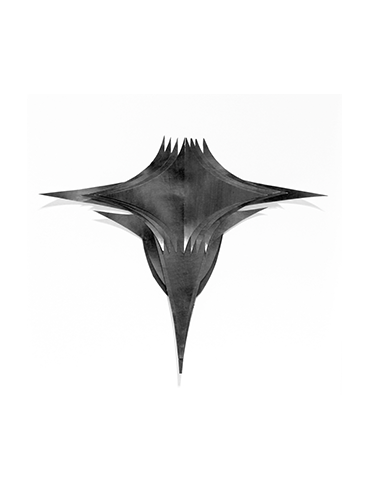

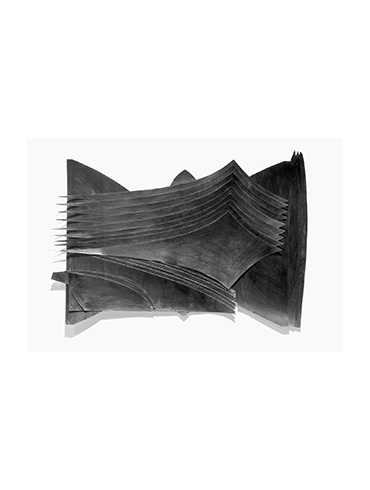

취미로 옷을 짓는 작가의 작업대 위에 옷 본을 닮은 그림들이 쌓인다. 천을 재단하던 곡자로 그리고, 가위로 오려낸 종이 도형들. 정갈하게 마름질한 조각 화면이 만들다 만 옷처럼 자유롭다. 새까맣게 두터운 연필그림은 마치 낯선 동물의 가죽 같다. 작가의 시간을 상상해본다. 황수연은 물질에 삶을 불어 넣는다. 재료가 이룰 미지의 몸을 위하여 성심껏 피부를 지어 입힌다. 시간을 들일수록 튼튼해지고, 흑연을 먹일수록 견고해진다. 그림이 작가의 손을 딛고 일어선다.

종이를 일으켜 세우는 일은 녹록지 않다. 유연해 보이지만 쉽게 통제할 수가 없다. 질기게 버티다 구겨지고, 흔들리다 풀썩 넘어진다. 황수연은 “신체와 힘을 겨루는 재료[1]”로서의 종이를 본다. 지나치게 무겁거나 단단하지 않아 맨손으로 다룰 수 있는 한편 제 나름의 결이 있어 고집스럽다. 황수연은 재료를 ‘겪어내며’ 작업한다. 흑연과 종이, 오일 파스텔 등의 도구가 주체성을 지닌 대상으로서 다루어진다. 평면과 입체가 서로를 참조하며 자라난다. 완성된 화면은 또 다른 작업의 소재가 된다. 섞이지 않는 것들이 뒤섞이며, 지속적으로 순환한다.

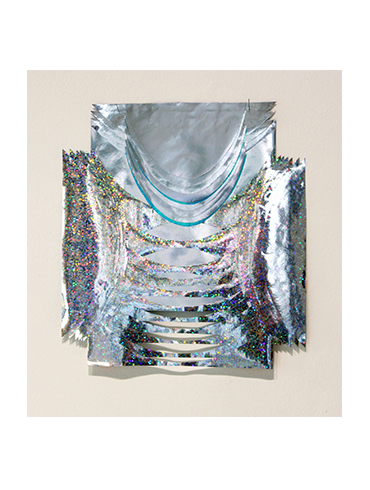

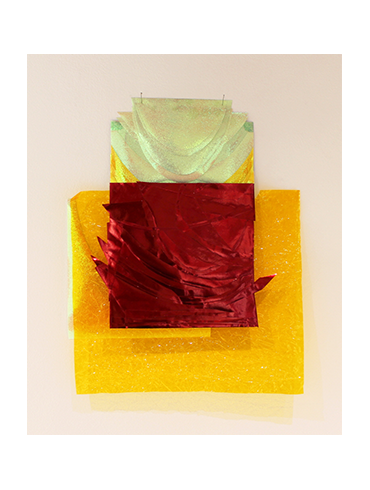

〈녹는점〉(2020) 연작은 종이를 채집해 만든 표본들 같다. 반사광을 품은 색종이와 흑연으로 메운 도화지가 저마다 낯선 유기체의 모습으로 박제된다. 본연의 정체가 녹아 새롭게 덩어리진다. 무너진 조각이 모여 또 다른 형상이 된다. 손바닥만 한 크기의 종이들은 줄곧 작업대 위에 머물렀을 것이다. 물리적으로 갈등하기보다, 정서적으로 몰입했을 테다. 가까운 거리에서 바라보며 세심한 고민을 거듭해야 한다. 한층 미시적인 세계에서 벌어지는 일이다. 순간에 완전히 몰두하면 보통의 시간은 산산이 부서진다. 서사는 더 이상 선형으로 흐르지 않는다. 형태가 선택적으로 수집되고, 재배열된다.

우리는 필연적으로 세상의 일부만을 본다.[2] 커다란 우주의 작은 파편마저 알 수 없는 수수께끼다. 세상의 크기에 따라 그에 맞는 모양의 진실이 있다. 본질에 대한 물음은 크고 작은 삶의 범주를 유연하게 관통한다. 의미 있는 깨달음은 때로 사소한 일상으로부터 온다. 물감을 섞으며 온수에 녹아 없어지는 음식의 나머지를 생각하는 것처럼, 색종이를 오리다 못 다 지은 옷감의 자투리를 매만지는 것처럼. 종이로 몸을 짓는 작가의 책상 위, 시간이 평소와는 다르게 간다. 조각이 모여 형상이 되고, 순간이 쌓여 부피가 된다. 가냘픈 것들이 녹아 두터워진다. 그리고 이내 다시 가뿐해진다. 손끝을 향하는 좁은 시야가 오직 전부인 이곳에서 잠시, 부분이 전체가 된다. 무의미한 조각들이 의미가 된다.

[1] 황수연과의 대화, 2020년 11월 26일(목) 오후 4시경.

[2] POPE, ALEXANDER, An Essay on Man. Edited by JONES TOM. Princeton; Oxford: Princeton University Press, 2016. Accessed December 30, 2020. doi:10.2307/j.ctvcmxs5r.