종이에 묻은 일들

박미란 |

큐레이터

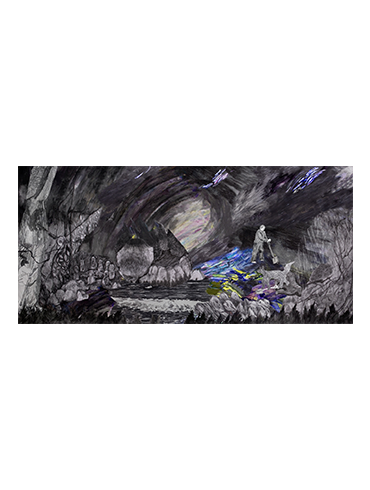

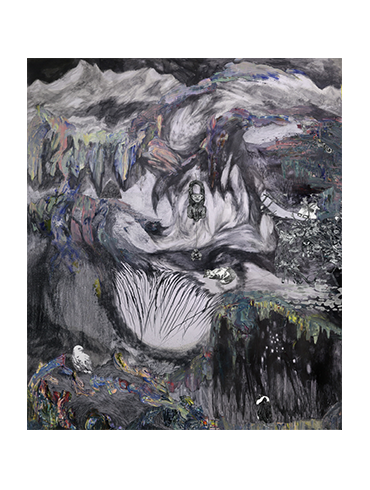

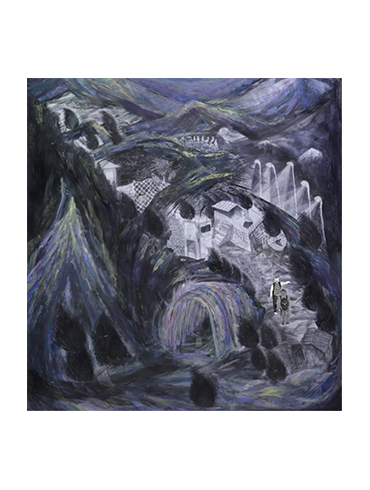

종이로 만든 세상이 움직인다. 분주한 인형극 같다. 아날로그에 가까운 디지털 화면 속, 흘러가는 시간과 사건들을 바라본다. 그리고 곧 잊히고 마는 잔상을 되새긴다. 임선구는 사라지는 것들을 눈여겨 본다. 때로 부재는 존재보다 완벽하다. 기억은 바닥없는 거름망처럼 대상을 정화하고, 새롭게 수식한다. 투과하지 못한 나머지가 여과지 위에 남는다. 밀려난 무의식의 건조한 잔해다. 임선구의 화면은 맑은 기억 뒤에 남은 여과지 같다. 자아를 추궁하고 발굴하여 마주한 장면이다. 종이 위 재가 쌓여 산을 이루고, 다시 한번 무너져 폭포가 된다.

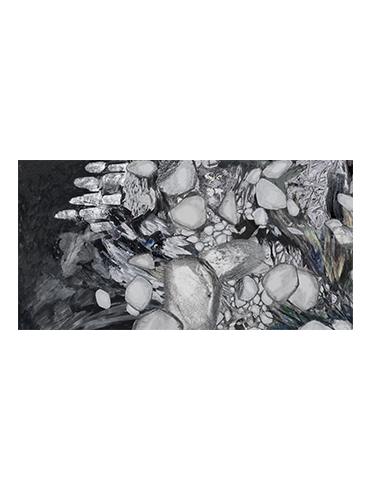

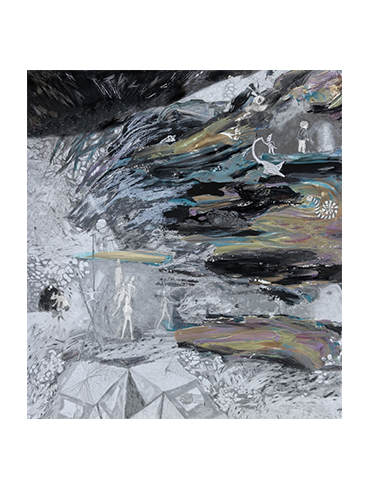

임선구의 연필 선은 감정적이다. 흑연을 매장하듯 새까맣게 몰아붙이다 일순간 단념하고 놓아준다. 부드럽게 쓰다듬고, 세차게 지워낸다. 연필은 그릴수록 뭉툭해진다. 무딘 형상 주위에 감정이 스민다. 임선구는 “모래알들을 모아 곧 무너져 내릴 성을 쌓는다고 생각”[1]하며 그림 그린다. 종이 위 모래성은 연필보다 무거운 물성에 의해 곧잘 무너진다. 못 다 메운 여백에 색채가 밀고 들어온다. 유성에 밀린 흑연의 흔적이 종이 위에 부대낀다. 그리고, 지우고, 밀려난 선들이 모여 형태를 이룬다. 신화와 종교, 원시 신앙을 연상시키는 도상이 저마다 모습을 드러낸다.

〈숨은 산〉(2020)은 네 편으로 나누어진 영상 작업이다. 돌무덤이 흩어졌다 제자리로 돌아온다. 새가 같은 궤적을 반복해 날고, 사람은 쉼 없이 노동한다. 인물과 짐승, 어둠 속 섬광이 어우러져 기묘하고 아름다운 풍경이 된다. 〈유해의 폭포〉(2020)는 두려움과 호기심이 뒤섞인 장면을 비춘다. 짐승이 짖고, 종이 울린다. 스미지 못한 의식의 살점이 위에서 아래로 떨구어진다. “깨어 있는 마음은 사물이 왜 그런 식으로 존재하는지를 설명하려는 습관을 갖고 있는데, 꿈을 꾸는 마음은 이를 흉내 낸다.”[2] 자유롭게 살아있는 것 같은, 그렇지 않은 존재들. 지울 수 없는 부피로 자라난 잠재의식의 세계다.

종이로 지은 임선구의 세상이 끝없이 솟아나고 또 사그라든다. 그림은 서로의 화면을 넘나들며 관점을 확장해간다. 의식 바깥의 진실, 보다 넓은 세계를 인식하려는 태도다. 기억은 불완전해서 유연하며

창의적이다. 자신과 타인의 이야기를 뒤섞어 불분명하고도 풍요로운 사유를 창조해낸다. 의식은 늘 개인과 세상의 교류를 통해 형성된다. 낯선 이의 감정에

공감하고, 예술에 마음을 투영할 수 있는 이유다. 현실은

매 순간 스러지며 나아간다. 크고 작은 잔상만이 어렴풋이 남는다. 사라짐을

향해 가는 삶의 여정은, 그럼에도 낱낱이 의미 있다.

[1] 임선구와의 서면 대화, 2020년 10월 24일.

[2] J. 앨런 홉슨. 『프로이트가 꾸지 못한 13가지 꿈』. 박소현, 김문수 옮김. (서울: 시그마북스). P. 159.