60년대 중반 이후 개념미술의 등장과 함께 예술계에서 ‘일상이

예술’이라는 말이 생겨나고, 80년대 포스트모더니즘의 유행과

더불어 수많은 예술가들이 예술의 특별한 가치에 대해 말하기보다 삶 자체가 예술인 것처럼 말하기 시작할 때, 그 프로파간다와 같은 구호를 이해하는 일은 매우 힘들었다. 삶의

모든 행위와 몸짓이 그대로 예술적인 가치로 환원된다고 말한다면, 뭔가 궁극의 유토피아가 달성된

것처럼 보이지만, 사실은 가치 자체가 사라지는 것이므로 예술적 행위도 의미 없는 것이

되고 마는 것이기 때문이다. 이와 함께 드는 또 다른 하나의 의문은, ‘일상이

예술’이라고 아무리 외쳐봐야 개념의 차원에서 일상과 예술의 구분은 없어지지 않고 여전히 존재한다는 것이다. 따라서 ‘일상이 예술’이라고

말하려면 일상은 어떻게 예술적 가치를 획득할 수 있게 되는지 방법론적인 문제가 먼저 선결되어야 하는 것이었다. 김선두의 작업은 나의 오래된 이러한 의문을 다시 끄집어냈다.

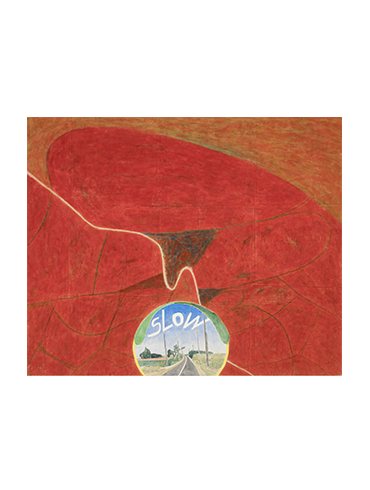

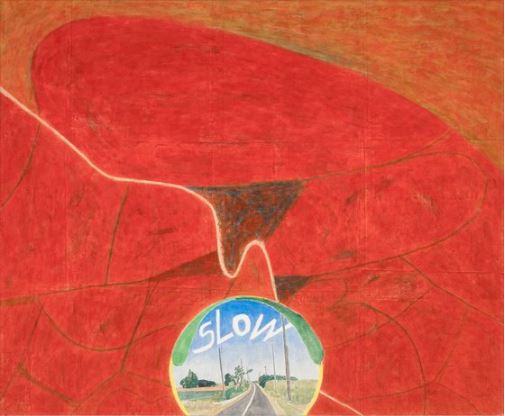

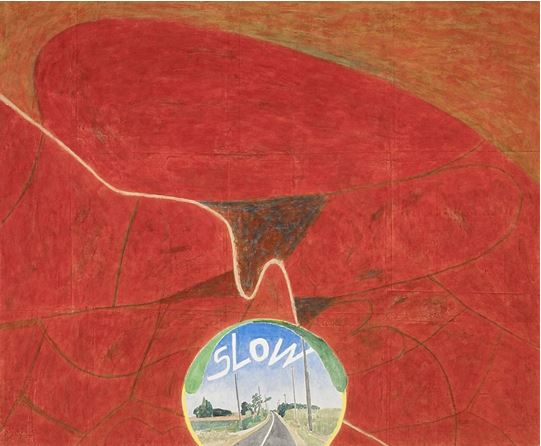

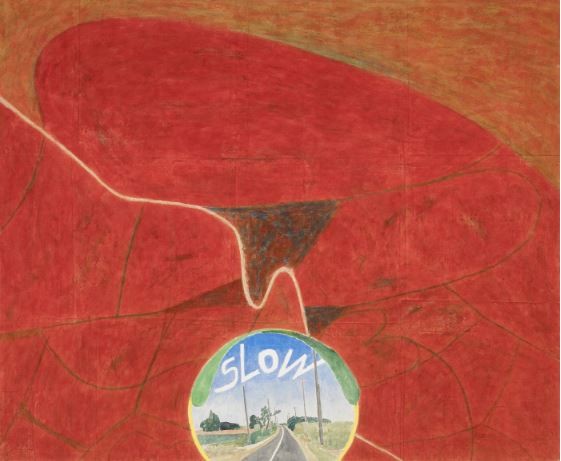

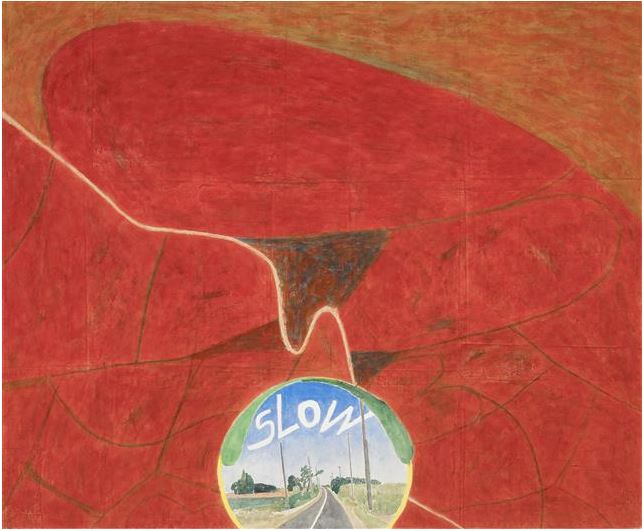

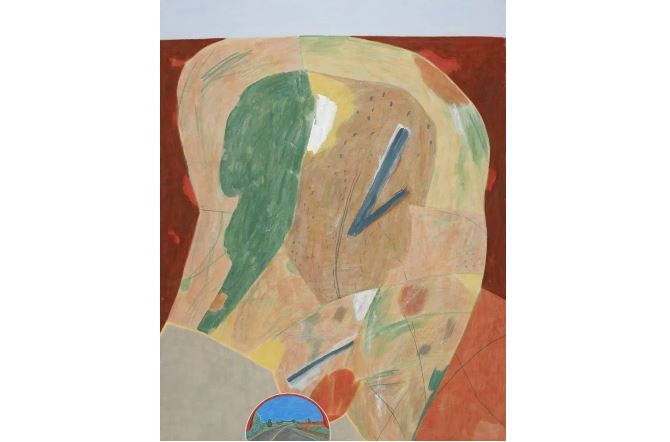

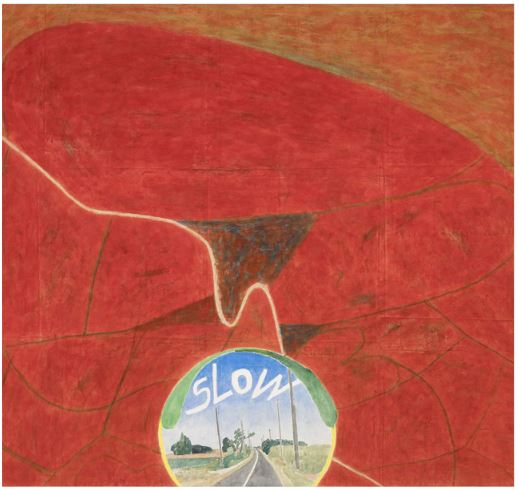

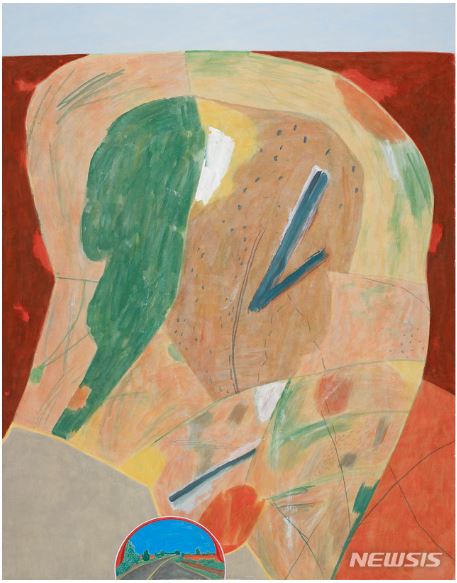

이러한 이야기는 <느린

풍경> 시리즈를 통해 나타난다. 느린 풍경은 속도를 줄이고

볼 때만 보이는 풍경이다. <느린 풍경> 시리즈에서

그는 우리의 삶의 속도를 자동차의 속도에 비유한다. 그러므로 <느린 풍경> 시리즈에서 자동차의

속도란 물리적 속도를 말하는 것이 아닌 환경에 내맡긴 성찰이 배제된 상징적 속도와 시간을 의미한다. 그

속도를 우리가 살아가는 일상의 속도라고 한다면, 김선두는 이러한 속도에서

삶에 대한 진실의 세계와 마주할 수 있는 반성의 계기와 기회는 생기지 않는다고 여긴다. 따라서

내가 의식적으로 반성하지 않는 속도에서 마주하는 세계에서는 원인과 결과를 내포한 총체적 진실이 보이는 것이 아니라, 단편적인 최종의 목적지만 보이게 된다.

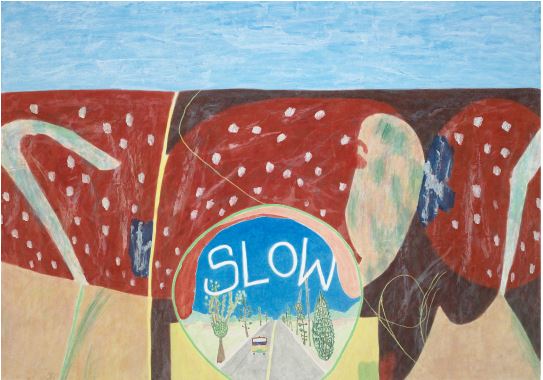

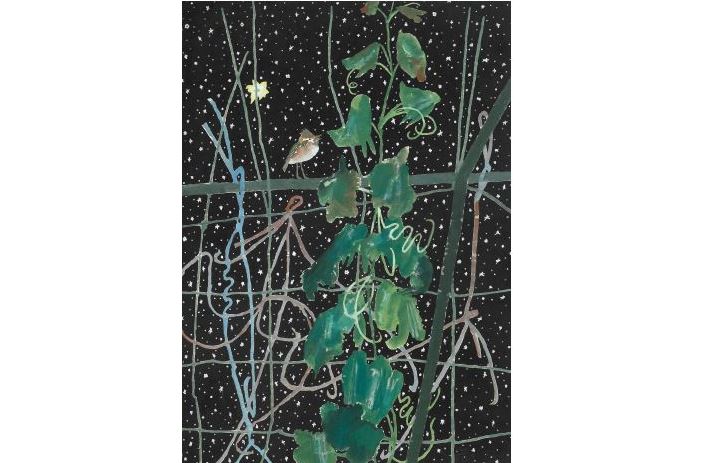

이러한 인식은 일상과 일상의 건너편, 일탈을 동시에 볼 때만 가능하다. 나아가 일탈이 일상이 되고, 그 일상이 다시 일탈이 되는 인식의 전환이 자유롭게 이루어져야만 가능하다. 김선두는

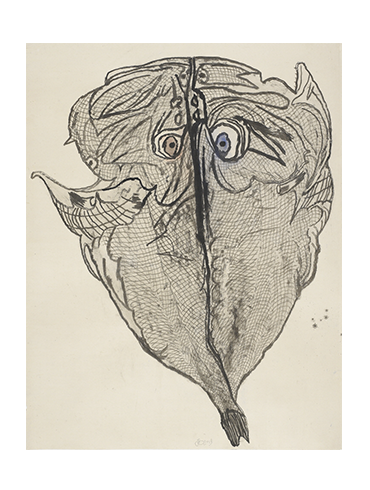

그러한 전환이 가능할 때 보이는 세계에 대한 이야기를 <별을 보여드립니다> 시리즈를 통해 하고 있다. 반짝이는 것들, 아름다운 것들은 고정된 형태로 정해져 있는 것이 아니라, 반짝임을

느낄 때, 아름다움을 느낄 때 그 아름다움의 절정을 맛볼 수 있다는 것이다. 반짝임이나

아름다움을 느끼는 순간은 인식의 전환이 일어나는 순간이다. 그래서 말라가는 호박 넝쿨에서도

길가의 담쟁이에서도, 해바라기나 허수아비에서도 그것들이 존재하는 이유와 나와의 관계의

의미를 느낄 때 삶의 진실이 반짝이듯 드러난다고 말한다.

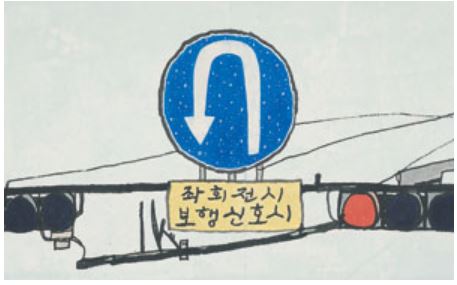

사물에 숨겨진 진실을 이해하는 힘은 ‘멈춤’이나 ‘느림’, ‘일탈’과 ‘전위’의

상대적 관점에서 동시에 보는 눈을 소유하는 것에서 온다. 따라서 일탈은 초월이다. 상대적 세계를 동시에 보려면 상대적 관점 어느 곳에도 얽매여 있으면 안 되기 때문이다. 따라서 김선두는 ‘가치’의 세계에서 ‘가치’로만

살아갈 수 있는 인간이 가치로 위장한 비가치를 알아보는 통찰의 시선을 갖출 수 있는 방법론이란 상대적 가치의 세계를 동시에 볼 수 있는 초월적

시선을 확보하는 일이라고 말한다. 그에게 있어서는 그 초월적 시선을 확보하는 실천이 ‘느림’이나

‘멈춤’의 아방가르드이다.

『멈춤과 느림의 아방가르드』 中 발췌 | 김백균 (중앙대학교 교수)