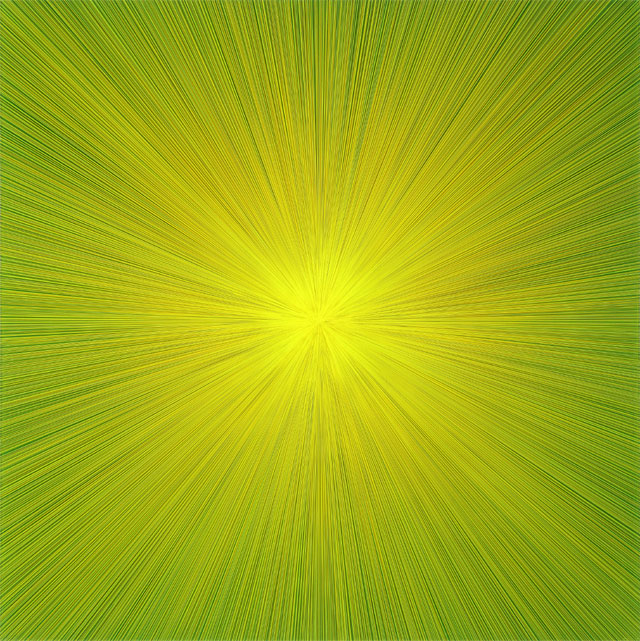

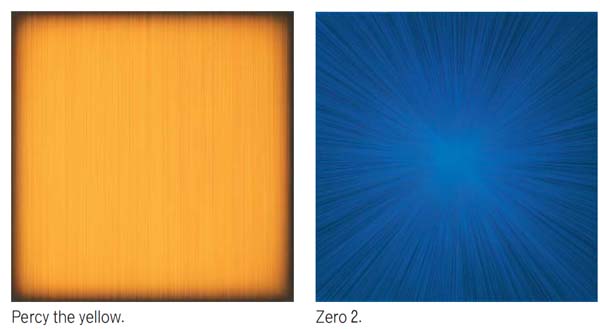

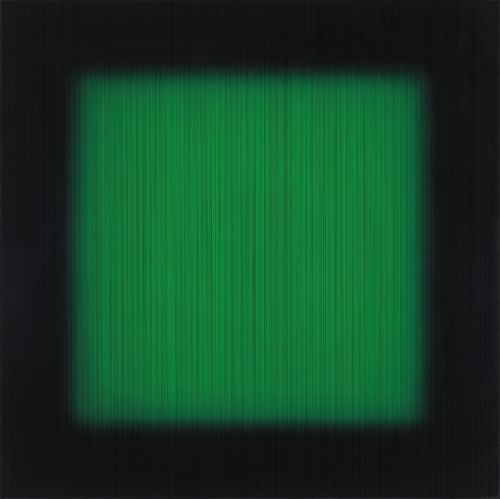

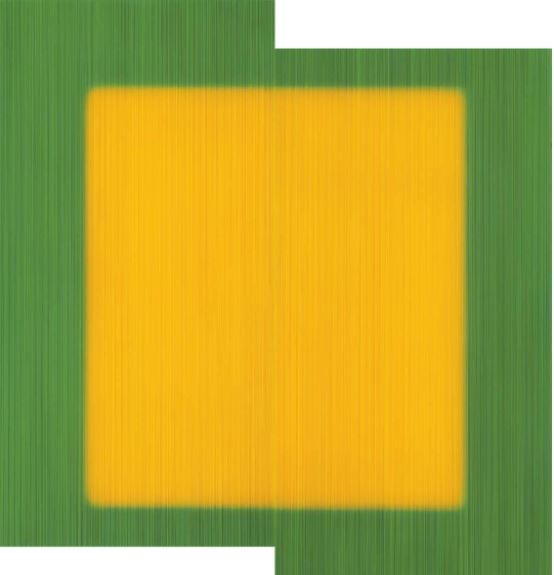

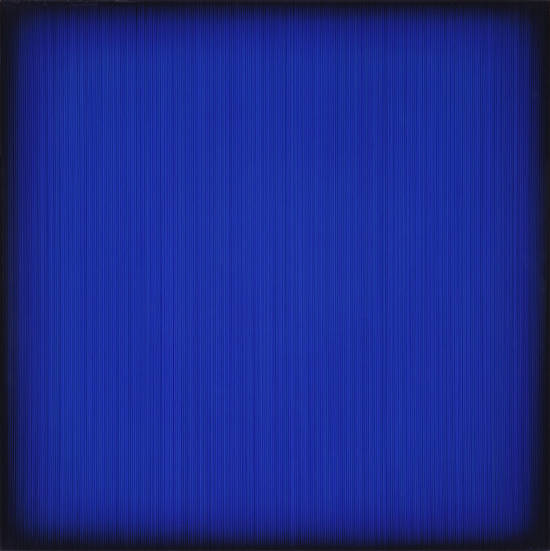

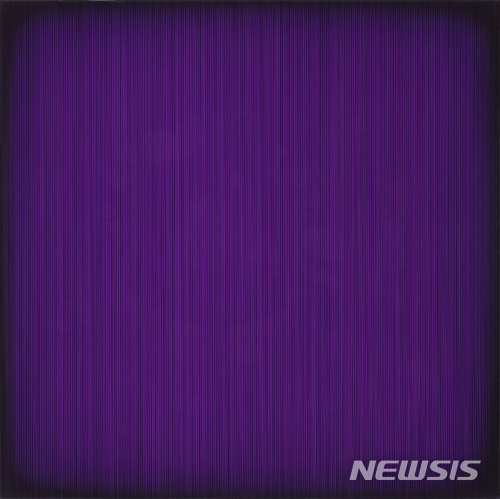

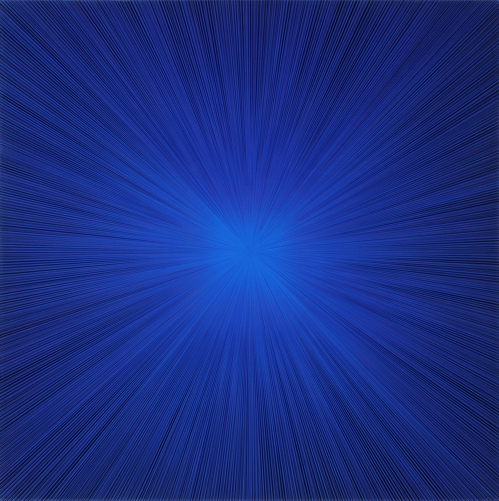

해외 평론가들이나 작가 자신이 언급하는 신비스럽기까지 한 작품의 내면으로부터 나오는 빛 그리고 작가가 추구한다는 초월적인 미학의 관계는 무엇인가. 김현식 작품 세계를 이해하기 위해서는 반드시 짚고 넘어가야 할 중요한 주제가 아닌가 한다. 김현식의 레진 조형물은 그냥 2차원적 평면의 채색된 역장(force field)이 아니라, 무수히 많은 겹으로 쌓인 색선으로 빼곡히 그려진 레이어 층으로 구성되어 있다. 동일한 수직의 색선을 반복하여 좌우로 생성하여 캔버스의 평면을 빼곡히 채우고, 그와 동일한 작업을 이번에는 그다음 그리고 또 그다음 레진 층으로 계속하여 무수히 많은 층이 만들어진다. 동일한 것의 반복은, 특히 수작업으로 할 때, 늘 아주 미세한 차이를 만들어낸다. 그 미세한 차이는 10만 분의 1cm 일 뿐일 수 있다. 이런 미세한 차이들 때문에, 이 레진층의 조형물 안의 층과 층 사이에 그리고 수평의 색선과 색선 사이에는 무수히 많은 틈새(fissure)가 생겨난다. 질량도 0(zero)이고 부피도 0(zero)인, 그러나 에너지(energy)는 0(zero)이 아닌 광자(빛 알갱이)들은 그런 틈새를 통과한다. 한 층의 틈새를 통과하였지만, 다음 또는 그다음의 어떤 층에서는 색선에 반사되어 다시 틈새를 통해 위층으로 위층으로 올라가 결국 표면으로 나올 수도 있다. 무수히 많은 광자들이 한꺼번에 이 레진 층의 조형물에 침투하는 과정에서, 아래층의 색선에 반사되어 표면까지 올라오는 광자들 역시 무수히 많은 수일 것이다. (물론 어떤 광자는 중간 레벨의 층과 층 사이의 색선에 의해 반사되어 위층의 틈새를 통과하여 표면으로 올라오다가는 또다시 위층에 있는 색선에 의해 아래층으로 반사되고 또 반사됨을 되풀이하면서 표면까지는 영구히 못 올라오는 경우도 무수히 많을 것이다. 그런 현상이 관찰자한테는 마치 광입자들이 정상상태 진동(steady-state vibration)을 계속하는 것처럼 보일 수 있고, 또 실제적으로 아래로부터 빛 알갱이들이 계속 표면으로 나타나고 있다. 그것은 그렇게 보이는 일루전이 아니라 문자 그대로 그렇다는 말이다.

해외 비평가들이 김 작가의 작품에서 ‘명상적’인 것을 읽는데, 이런 느낌에 대한 작품상에서의 대한 근거가 무엇인가에 대해서 생각해 보았다. 나 또한 ‘명상적’인 부분을 김현식 작품들에서 보아 공감하기 때문이다. 우선 작가가 재료로 쓴 에폭시 레진(epoxy-resin)은 투명한 물질성을 갖고 있다는 것이 중요하다. 에폭시 레진의 층이 많을수록, 여기저기 숨겨진 미세 틈새 공간을 통하여 계속적으로 흘러 들어온 광입자들이 작품의 안으로, 또 더 안으로 움직이는 것처럼 보인다. 결국 이 광입자들은 여러 층층에 색선(色線)으로 마련된 장애물 사이 투명한 틈새 공간을 통해 내려가는데, 이 과정이 마치 끝없는 무(無)를 향한 것이 아닌가 생각한다.

「사이 공간의 적막 속에 만들어지는 빛의 울림」 中 발췌 l 홍가이 박사 (예술〮과학철학)