愚直과 快活

고산 김정호

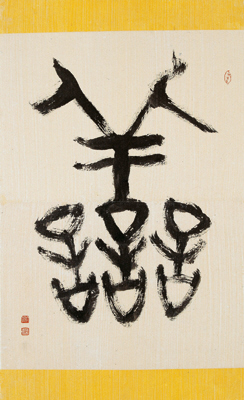

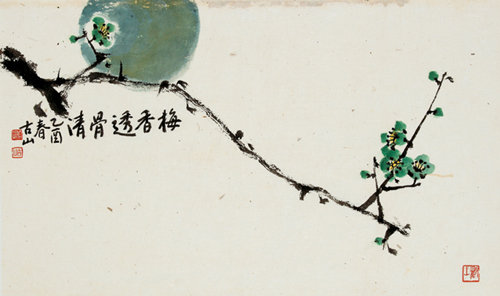

愚直과 快活 -古山 金貞鎬의 書畵展에 부쳐 세상이 갈수록 탁해진다. 藝術을 技術과 혼동하고, 名譽를 名利와 맞바꾼다. 그러고도 사람들은 좀체 부끄러운 줄을 모른다. 맑은 品格의 예술 정신은 더 이상 만나보기 어렵게 되었다. 詩書畵 三絶은 언감생심 넘볼 수 없는 아득한 경지가 된 지 오래다. 예술이 우리의 삶을 淨化시켜 주고 업그레이드 시켜 줄 수 없다면 애초에 밥도 떡도 안 생기는 그 길을 가서 무엇 하겠는가? 종이가 없던 시절, 그림을 그리자면 나무판이나 벽면 위에 흰 바탕을 먼저 만들어야 했다. 設彩는 흰 바탕이 마련된 다음의 일이다. 論語에서 말한 繪事後素란 이를 두고 하는 말이다. 技藝가 출중해도 바탕 공부가 없으면 말짱한 헛일이다. 藝術家와 技術者의 길이 여기서 갈린다. 세상에는 손과 정신이 따로 놀고, 가슴과 머리가 제각금인 技術者들만 많다. 붓을 내리기 전에 뜻이 앞서야 한다. 意在筆先은 先人이 입이 닳도록 한 말이다. 하지만 머금은 뜻이 없으니 손끝의 재주만 부리려 든다. 그래서 작품에 쓰지 않고 그리지 않고는 도무지 배길 수 없는 萬不獲已의 절박함은 좀체 묻어나지 않는다. 그저 있지도 않은 근심을 쥐어짜는 ‘爲賦新詞强說愁’의 작위적 기만만 넘쳐난다. 진정한 예술 작품은 그렇게 찾아도 못 얻다가 어떨 때는 제 발로 찾아오기도 한다. 옛 사람은 이를 ‘終日覓不得, 有時還自來’로 노래했다. 그것은 또 뭇 사람 속을 천 번 백 번 찾아다닐 때는 안 보이더니, 문득 고개를 돌렸을 때 저편 희미한 등불 아래 서 있는 것이기도 하다[衆裏尋他千百度, 驀然回首, 那人却在燈火闌珊處]. 이런 艱難과 忍苦, 그리고 그 끝에 찾아오는 극적인 遭遇의 한 순간을 기다려 예술가는 그 먼 길을 헤매 돌며 모색에 모색을 거듭한다[路漫漫其修遠兮, 吾將上下而求索]. 마음에 기쁜 까닭에 그는 온갖 어려움 속에서도 후회 없이 그 길을 뚜벅뚜벅 걸어갈 수 있다[亦余心之所喜兮, 雖九死其未悔]. 또 그런 자부가 있어, 내게 二王의 筆法 없는 것이 부끄럽지 않고, 二王이 내 筆法을 모르는 것을 안타까워 할 수가 있는 것이다[恨二王無臣法]. 會心의 순간은 자주 오지 않는다. 快哉의 경계는 늘상 열리는 법이 없다. 소리는 손가락 끝에도 없고 거문고 줄 위에도 없다. 이것과 저것의 사이, 나와 세계의 경계 사이에 있다. 그것은 暗香浮動이요, 點水蜻蜓이며, 潤物無聲과 같다. 매화의 향기를 코를 벌름거려 맡을 수는 없다. 잠자리가 수면 위에 꼬리 점을 찍는 한 순간의 포착, 밤비가 소리 없이 만물을 적시는 침잠이 필요하다. 得意忘言, 뜻을 얻었는데 정작 말을 잊는다. 물고기는 물을 잊고, 물은 물고기가 염두에 없다. 이때 사물과 나의 경계가 비로소 허물어진다. 툭 터져 아무런 걸림이 없게 된다. 내가 古山 金貞鎬 선생을 알고 지낸 지는 벌써 스무 해도 더 된다. 그는 늘 한결 같고, 언제나 조금은 멋쩍은 표정이다. 항상 자기 것을 챙기기보다 남 못 줘서 안타까운 사람이 바로 그다. 질러 갈 수 있는 길을 그는 늘 돌아서 간다. 속없이 사람만 좋은 그를 보면 나는 때로 답답해진다. 그런데 이상하다. 조금만 떨어져 있으면 나는 그가 자꾸 생각나고 보고 싶어진다. 남들이 출세를 위해 이리저리 몰려다닐 때 그는 조청처럼 진하게 먹을 갈아 묵묵히 글씨만 썼다. 본 것도 없이 덩달아 이러쿵저러쿵 말만 많은 사람들 틈에서 그는 못들은 척 바보처럼 그림만 그렸다. 세상 사람들에게는 보여준 적이 없는 그 글씨와 그림들을 그가 이번에 처음으로 세상에 내놓는다. 마음이 급해져서 달려가 보니 그 오랜 積學築址와 百鍊千鍛의 蘊蓄이 한 눈에 훤히 다 보인다. 거기에는 鳶飛魚躍의 快活과 牛步千里의 歸朴이 있다. 守口防心의 愚直과 白雲怡意의 穆淸도 보인다. 한편으로 繼往開來의 法古創新이 살아 숨쉬고, 또한 入玄之門과 歸源之路를 찾는 深厚한 모색이 있다. 古拙澹泊의 四君子에서 실험정신의 原始岩畵까지, 꽃향기에 혈압이 오르는 詩心에서 거북이와 三羊과 螳螂拒轍, 狐假虎威의 해학까지 한 솜씨로는 믿기지 않는 다채로운 작품세계가 실로 눈과 마음을 청량하게 해준다. 몇 백년 古紙 위에서 現代가 뛰논다. 다양한 재질의 화면 위로 피어오른 墨色의 濃淡, 印泥의 淸濁 속에 有墨有筆의 엄격함과 遊戱三昧의 해학이 숨쉰다. 귀퉁이에 찍힌 작은 古印 하나에도 품격이 느껴진다. 書如其人이라더니 그 말을 참 실감한다. 이런 것은 작위로 꾸며 되는 일이 아니다. 이번 전시는 사실 그 자신보다 다른 사람들이 더 기다려왔다. 紳商 學古齋 우찬규 사장의 배려도 각별했다. 전시회장에서 그의 작품 앞에 환해져 올 사람들의 표정이 나는 참 궁금하다. 이 전시를 계기로 그는 지금의 작은 성취에 안주하는 대신 지금까지의 자신과 다시 결별할 것이다. 그가 앞으로 계속해서 보여줄 更上一層樓의 進境이 나는 벌써부터 잔뜩 기대된다.

2005년 11월 미국 프린스턴의 객창에서 정민.