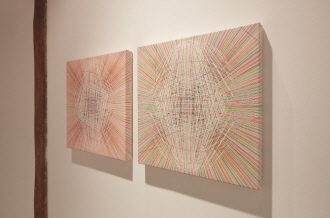

지근욱: 선분의 영역

지근욱

선분의 영역

박미란 | 학고재 큐레이터

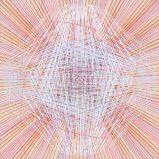

무수한 선을 본다. 서로의 영역을 침범하지 않으며 올곧게 나아간다. 겸허한 선들의 운동이다. 지근욱의 선은 나란히 반복적으로 화면을 잠식한다. 도구에 기대어

그은 선은 긋는 이의 자율성을 제한한다. 약속된 방향으로 선을 잇는 수동적 작업 과정이 작가의 노동마저

도구화한다. 완벽을 표방하는 이 행위는 끊임없이 실패한다. 각기

다른 색연필의 경도와 비일률적 힘의 세기가 맞물려 화면 위 우연성의 부스러기를 떨군다. 한계를 드러내는

작업 방식이 역설적 해답을 이끌어낸다. 착오 없이 완벽한 선을 긋는 자는 공예가다. 지근욱은 공예의 도구를 들고, 예술이 되기 위한 수많은 선을 부단히

그어내고 있다.

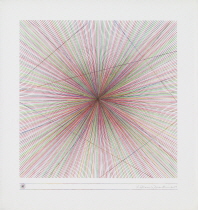

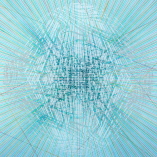

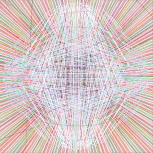

선은 긋는 이의 몸짓을 고스란히 드러낸다. 미세한 떨림에 감정이 담긴다. 나는 동시대 작가 패 화이트(b. 1963, 미국)의 설치 작업 〈투 머치 나잇, 어게인〉(2013)을 떠올린다. 유년의 감정적 경험을 색실로 구현한 대형 설치다. 이미지의 유사성을 차치하고, 두 작가가 색연필과 실이라는 ‘매끈하지 못한’ 재료를 선택한 점이 흥미롭다. 불규칙한 보풀을 맺은 이 선들은 매끈하지 못해서 유기적이며 감성적이다. 그림은 그린 이의 그림자다. 지근욱의 〈실제의 역동성〉(2016~9) 연작은 하나의 소실점에 도달하기 위한 끈질긴 집착의 기록이다. 선들이 균형을 다잡고 일제히 목표를 향해 나아간다. 작가로서의 초심에 맞닿은 화면이다. 최근작 〈곡선의 자리〉(2019)에서 변화가 돋보인다. 곡선을 도입한 화면이 유연하게 율동한다. 소실점에 무게를 집약한 전작과 달리 집중과 분산이 화면 전반에서 일어난다. 목적지를 생략하고 연속성을 강조하는 새로운 조형으로부터 작가의 심리 변화를 유추해본다. 화면은 멈추지 않는 파동을 암시한다. 시각이 환영에 감응한다.

선들은 촘촘히 누워 면적

없는 땅을 이룬다. 어느 한 데 고이지 않고 고요하게 내려앉은 선분의 자리다. 그 기반이 모질도록 매끈하다. 젯소를 바르고 갈아내는 과정을 수차례

반복해 캔버스의 돌기를 지워낸 빙판이다. 무너지지 않을 바닥 위에 오직 선을 긋는다. 명료한 마감으로 정제된 화면을 완성해야 한다는 고집이 재현의 욕구를 선에 가둔다. 수축이 아닌 응축일 터다. 지근욱은 주관을 맹신하지 않으며, 규칙 안에서 우연을 수용한다. 선을 그을 때 도구에 의지하듯 색의

사용에도 지침을 마련한다. 사전에 표본을 만들어 비교하는 식이다. 직관과

취향의 도표화며, 작업 화면에 객관을 포괄하려는 시도다. 선분의

영역에는 이름 붙일 색도, 명료한 서사도 없다. 주체를 지운

화면은 타인이 스스로를 투영할 여지를 마련한다. 자신의 그릇을 비워내면 보다 큰 세계를 포용할 수 있다.

다시, 무수한 선을 본다. 일률적이고 반듯해야 한다는 강박 아래 숨죽여 움직이는 선의 보풀이 자꾸만 눈에 밟힌다. 매번 다른 마음으로 또 다른 선을 그었을 필연적 몸짓의 흔적이다. 각각의 선분이 고유한 목소리로 읊조린다. 외향적인 말하기는 분명 아니다. 시간을 두고 인내하며, 거듭 반복해 의미를 전하는 화법이다. 우리는 비재현의 입구까지 몰아붙인 재현으로부터 절묘한 호소성을 발견한다. 작가의 노동이 예술의 범위 안에 있도록 하는 연유 중 하나는 바로 이러한 감정일 테다. 마음을 움직이는 예술은 비단 휘몰아치는 표현이나 거대한 서사가 아니다. 그림은 정말이지, 그린 이의 그림자다.